メビック発のコラボレーション事例の紹介

共生社会に向けてパラサイクリング旋風を巻き起こせ!

日本パラサイクリング連盟のサポーター制度PR

「コラボ事例集」から新コラボ誕生

数々の新記録が生まれ、世界中が興奮に沸いた「パリ2024」。4年に1度の真夏の祭典は、多くの人々に感動と希望を与えてくれた。今大会のパラリンピック競技大会自転車競技において、大阪のクリエイターが熱いコラボを繰り広げたことをご存知だろうか?

きっかけは2024年1月、編集者・ライターの眞田健吾さんが、日本パラサイクリング連盟から「サポーター制度」のPRについて相談を受けたことから。

福島県いわき市に本拠地を構える当連盟は、パラリンピック選手の育成やサイクリングの普及によって、障がいというバリアを越え誰もが手を取り合って生きられる共生社会の実現をめざしている。5年ほど前、当時携わっていたフリーペーパー「cycle」の取材を通して連盟のハイパフォーマンスディレクター・権丈泰巳さんと出会ったご縁から、今回PRの要となるメインビジュアルと会報誌の制作を受けることとなった。

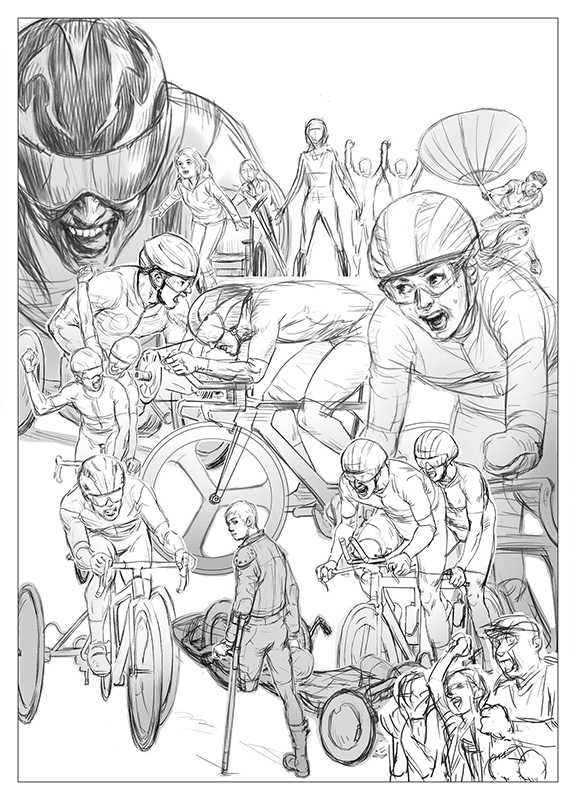

プロジェクト始動にあたり、まず眞田さんは会報誌の方向性を探るべく、サンプルとしていくつかの冊子を提案した。この時、権丈さんの心を掴んだのが、メビックを機に生まれた協業を紹介する「メビックコラボレーション事例集2019」だ。「コラボレーションは○○○をこえる」と名付けられた冊子は、イラストレーター・寺西晃さんのイラストが表紙を飾り、制作に打ち込むクリエイター一人ひとりの姿が熱量あるユーモアなタッチで描かれている。

「今回のサポーター制度は、企業だけでなく個人も対象にしています。ですから、たんに選手たちの活躍を伝えるだけでなく、『追い風』をテーマにサポーター自身が自転車に乗って風を感じる楽しさ、誰かを支え自ら追い風になる喜びを発信し、参加する一人ひとりが主役になる活動にしたいんです。このイラストなら、そんな思いを分かりやすく伝えてくれると確信しました」と権丈さんは当時を振り返る。

そこで眞田さんはさっそく寺西さん、そして同じく「メビックコラボ事例集2019」を制作したデザイナーの和田匡弘さんに声をかけ制作チームを結成。皆に先駆け、サポーター制度について連盟側にヒアリングを行った。

この際、スタッフの寺澤亜彩加さんが、パラサイクリングを通して感じた「支える」という点について、自身の思いを言葉にして読み上げたそう。その一部を次に抜粋させていただく。

パラサイクリングを通して人と触れ合うということは、自分の一漕ぎがだれかの生きる歓びに繋がっていく瞬間に触れることでもある。そしてその瞬間に自分自身にもまた歓びが湧き上がってくるような、そんな共振の瞬間なのかもしれない。

その瞬間こそが、自分ではない誰かのことに思いを馳せあう、共生の社会の実現の、大事な種だと、そう思っている。

サポーター制度の根底に宿る思いに触れ「僕は思わずボロボロ泣いてしまいました」と眞田さん。感情を揺さぶるほどの熱量を共有し、この思いをいかにアウトプットすべきか。ついにクリエイターとパラサイクリング連盟がタッグを組んだ熱い闘いが始まった。

本当の意味で「障がいを描く」とは

和田さんは、当初の段階をこう振り返る。「障がいというデリケートなテーマをどう扱っていいか……。正直、悩みました」。

障がいを描く上で、当事者への配慮は決して欠いてはいけない。ただ、それが遠慮であったり、腫れ物に触るような距離感になっては、かえって心の隔たりを生んでしまうこともある。いかにバランスを取るか、非常に難しいポイントだ。

しかし、和田さんは以下のように続ける。

「打ち合わせの際、権丈さんが『障がい者だからと言って、特別視せず思う存分表現してほしい』と言ってくださったんです。おかげで、変に身構えなくなりました。もちろん十分リスペクトを持って取り組みますが、もっと自由な発想で向き合えるようになりました」

その良い例が、メインビジュアルの方向性を決める打ち合わせでの一コマだ。この時、和田さんは大友克洋作の漫画『AKIRA』やグラフィックデザイナー・亀倉雄策を意識したダイナミックで力強いデザインを提案した。ソフトなイメージが強い福祉分野の制作物に比べ意表を突くアイデアだが、これが大いに受けて満場一致で決定。トーン&マナーも「かっこ良さを追求しつつ、ほどよくユーモアを織り交ぜる」こととなった。

普段から共生社会の実現に向け地道に活動するパラサイクリング連盟だからこそ、フラットな目線で障がいを捉え、クリエイターたちの柔軟な発想力を引き出すことができたのだろう。権丈さんの「まとめずにまとめる」という寛大なスタンスの中、思う存分制作に打ち込んだ様子が伝わってくる。

またその一方で、逆にクリエイター側が強くアドバイスした一面も。

「ユーモアって匙加減が難しくて、意味を履き違えると内輪受けになってしまうことがあります。その点、今回は、我々連盟がユーモアを求めすぎると、クリエイターの皆さんから『狙いすぎるといやらしさが出て逆に面白くない! 真面目に全力でするからこそ良いんです』と厳しいご指摘をいただき、良いバランスを取っていただきました」と寺澤さん。

笑いの聖地・大阪ならではのセンスも遺憾無く発揮しつつ、制作はますます加熱していった。

主役はあくまでサポーター

その後の実制作では、まず眞田さんが編集者として全体をまとめ、それを受けて寺西さんが選手、サポーターのイラストを一人ずつ描き、和田さんが組み合わせてメインビジュアルを作成。さらに、イラストを会報誌にも展開し制作を進めた。

なかでもイラストは、選手だけでなくサポーター一人ひとりに光が当たるようこだわったそう。見ると、大きなうちわを振って懸命に応援する人、車椅子から立ち上がり新たな一歩を踏み出す人、選手が健闘する姿に勇気をもらい涙する人……。それぞれの表情、シチュエーションが繊細に描かれ、ストーリーが浮かび上がってくる。

担当した寺西さんは「打ち合わせで、追い風や勢いを感じるイメージを強く求められていると感じたので、表情を豊かに描き登場人物一人ひとりのドラマを感じられるよう心がけました」と語る。

またもう一つ驚かされるのは、自転車のホイルやチェーン部分のギザギザなど、細部に至るまで丁寧に描き込まれていることだ。「自転車を描くのが難しく、かなり手こずりました」と話すように、初めて触れる自転車競技の世界に戸惑いながら、寺西さんがいかに緻密に仕上げたか、その痕跡が見て取れる。

おかげで2024年7月に完成したメインビジュアルは非常に好評を得ており、あまりの出来栄えに、翌3月の発表を待たず急遽8月のパリパラリンピックの会場にうちわとして持ち込んだと言う。今後は、このイラストをサポーター制度のWebサイトに展開する他、カレンダーやポストカードにしてサポーターへの返礼品にする話も持ち上がっている。

今回のコラボを振り返り、連盟側は「サポーター制度の立ち上げ段階から伴走していただき、言葉にならない思いまでしっかり受け止め形にしていただきました。本当に心強かったです」と厚い信頼を寄せており、また眞田さんはじめクリエイター側も「障がいがあってもいい形で生きられる、そんな共生社会の一助になる取り組みに関わらせていただきありがたいです」と非常にやりがいを感じている。

今春、いよいよスタートするサポーター制度。誰かを支えることで生まれる追い風が、いずれ共生社会へ向かう大きな渦となることを願ってやまない。

一般社団法人日本パラサイクリング連盟

ハイパフォーマンスディレクター

権丈泰巳氏

コーディネーター

寺澤亜彩加氏

STUDIO amu

編集者 / ライター

眞田健吾氏

WADA

グラフィックデザイナー

和田匡弘氏

イラストレーター

寺西晃氏

公開:2025年3月28日(金)

取材・文:竹田亮子氏

*掲載内容は、掲載時もしくは取材時の情報に基づいています。