「発酵」が現代社会を捉えるカギになる!〜加速するグローバル社会と微生物のはたらきと〜

クリエイティブクラスターフォーラム「クリエイティブは旅に出よ。」Vol.6

クリエイティブの世界で発信力を持つ3人のスピーカーと、異分野・異業種で活動するゲストとのトークセッション「クリエイティブは旅に出よ。」。5年ぶりとなる今回は「伝統と科学とクリエイティブ」をテーマに、「発酵デザイナー」という不思議な肩書きを持って活動される小倉ヒラク氏をゲストに迎えて語り合いました。さて、そこで見えてきたこととは?

前編:僕が「発酵デザイナー」になったわけ

語り手 小倉ヒラク氏

デザイナー時代に「発酵」の魅力と出会い、農大の研究生に

みなさん、こんにちは。発酵デザイナーの小倉です。僕の仕事は、「デザインやアートの力を使って、目に見えない微生物たちの働きを見えるようにする」こと。日本の食文化には、味噌、しょう油、酒、漬物など、さまざまな発酵食品があり、世界を見渡しても発酵の作用を使った多様な食品があります。それらの魅力をデザインの力で人々に伝える仕事です。具体的にどんな仕事をしてきたか、これから順を追ってお伝えできればと思います。

僕はもともと美術やデザインが好きだったのですが、大学では文学部で文化人類学を学びました。卒業後はスキンケア化粧品メーカーのインハウスデザイナーに。その後、独立したのですが、体調を崩したことをきっかけに、発酵学の第一人者・小泉武夫先生と出会いました。先生が言われるように発酵食品を積極的に摂り始めると、体調が徐々に改善されていったんです。その時に発酵食品の可能性を実感し、デザインの仕事を続けながら、味噌や漬物をつくったり、微生物のはたらきについて調べるようになりました。そしてついには東京農業大学で研究生として学ぶまでになったのです。

デザイナーとしても発酵食品メーカーとご縁があり、山梨にある老舗味噌屋・五味醤油のCIやパッケージなどのデザイン制作に携わりました。その際には、ただデザイン制作をするだけでなく、そこに住み込んで、従業員の人たちと味覚テストを行ったりなど、社会実験的なことを行ったりしました。文化人類学を学んでいたからでしょうか。それがとても楽しかったんですよね。

あるとき、「子どもたちに味噌のつくり方を伝える食育アニメをつくろう」という話になり、五味醤油の人たちと、『手前みそのうた』という歌をプロデュースしました。YouTubeで配信したところ、まさかの大ヒット。なんと2014年にグッドデザイン賞の特別賞を受賞したんです。それが僕の最初のターニングポイントで、これをきっかけに僕の「発酵デザイナー」としてのキャリアがスタートしました。この歌は現在までに27万回再生され、続編の『こうじのうた』が生まれました。さらにそこから『おうちでかんたん こうじづくり』(農山漁村文化協会 2015)という絵本も生まれました。みなさん、後ほど一緒に『こうじのうた』を踊りましょう!

「発酵デザイナー」として独自の活動を展開

次のターニングポイントは、『発酵文化人類学』(木楽舎 2017)の出版でした。この本は、日本各地の味噌や醤油、酒やワインなどの発酵食品をつくっている人たちを紹介しつつ、発酵文化を通すと社会はどう見えるかということを書いたものです。

この本の出版をきっかけに、メディアへの露出も増え、文化人として講演会などに呼ばれることも増えました。でも僕はやっぱり自分でまちを歩いて、珍しい発酵食品を見つけたり、職人さんと出会って話を聞いたり、手を動かして何かをつくることが好きなんですよね。47都道府県73カ所、大きなまちから小さな島まで、日本各地を訪ね歩き、その土地ならではの発酵食品と人々の暮らしを『日本発酵紀行』(D&DEPARTMENT PROJECT 2019)という本にまとめました。全国には地元の人にも知られていない、驚くような発酵食品がたくさんあるんです。

ちなみに大阪のみなさん、「守口漬」はご存知ですか?現在の守口市辺りのお百姓さんがつくっていた酒粕漬けで、豊臣秀吉によって「守口漬」と命名されたと言い伝えられているんですよ。

『日本発酵紀行』は、「Fermentation Tourism Nippon 〜発酵から再発見する日本の旅〜」という展覧会にもなりました。発酵を「日本の地域性を表すもの」と捉え直し、デザインの力で魅力的に見せていくという展覧会で、3ヶ月の会期中には、約5万人の来場者がありました。

この展覧会を機に、僕の「発酵デザイナー」としての認知が広まりました。同時に僕自身も、日本の食文化についての理解が深まりました。東京生まれの僕は、普段の生活の中で食文化の伝承を感じることがあまりなかったんです。そんな僕がこのプロジェクトで全国の発酵文化を守り続ける人や、それがつくられている景色に出会い、日本にも地域の古い食文化が継承されていることを実感しました。

さらに「Fermentation Tourism Nippon」展を機に、東京・下北沢に発酵食品専門店「発酵デパートメント」が生まれました。この展覧会のミュージアムショップが大人気だったこともあり、その常設店として2020年4月にオープン。開店3日目に緊急事態宣言が出され、いつもは人で賑わう下北沢にほとんど人がいないという波瀾万丈のスタートでしたが、口コミで少しずつ広がっていき、今では下北沢の新名所と呼ばれるようになりました。さらに店舗には日本各地の醸造メーカーから商品開発などの情報が届くようにもなり、メーカーと協働でのオリジナル商品の開発にもつながりました。

展覧会にも新たな展開があり、「Fermentation Tourism Hokuriku ~発酵から辿る北陸、海の道」という巡回展が行われました。この展覧会は福井県の金津創作の森美術館を中心に、福井・石川・富山の北陸三県に設けたサテライト会場で、その土地の発酵文化を紹介する展示、商品の販売、付近の銘醸地を訪ねるミニツアーなど行うものでした。さらに大手旅行代理店とタイアップして、「発酵ツーリズム」へと発展。インバウンド向けツアーも企画され、世界中からトップシェフが集まりました。

日本の発酵文化のルーツを求めて大陸へ

発酵文化を求めて日本各地を訪ね歩く中で気づいたこと。それは日本の発酵文化は、日本人の精神性やその地域に暮らす人々の気質を体現しているということです。学生時代に好きだったフランスの民俗学者レヴィ=ストロースが、著書『野生の思考』の中で、与えられた条件の中でありあわせの素材を使って、その場に必要なものを作り出す「ブリコラージュ」という概念について述べていますが、まさに発酵はブリコラージュに似ていると思うのです。その土地の気候風土に合った暮らしがあり、農産物などの素材があり、その土地に住み着いている菌がいる。それらが組み合わさることで、その地域独自の発酵文化が生まれます。

以前、日本文学研究者のロバート・キャンベルさんと話をした時、「日本の発酵文化は、日本的思想の系譜ではないか」という話になりました。日本の思想には、「入り口が具象、出口が抽象」という特徴があるんですよね。例えば、茶道や華道などのお作法、座禅の組み方などは、具体的な所作です。けれどその道を極めていくと、自然や生命とどう向き合うかという抽象的な思想につながっていく。発酵もまさに同じで、仕込んだり、かき混ぜたりという具体的な所作の積み重ねの中から、その土地の精神性や思想が見えてくるのです。

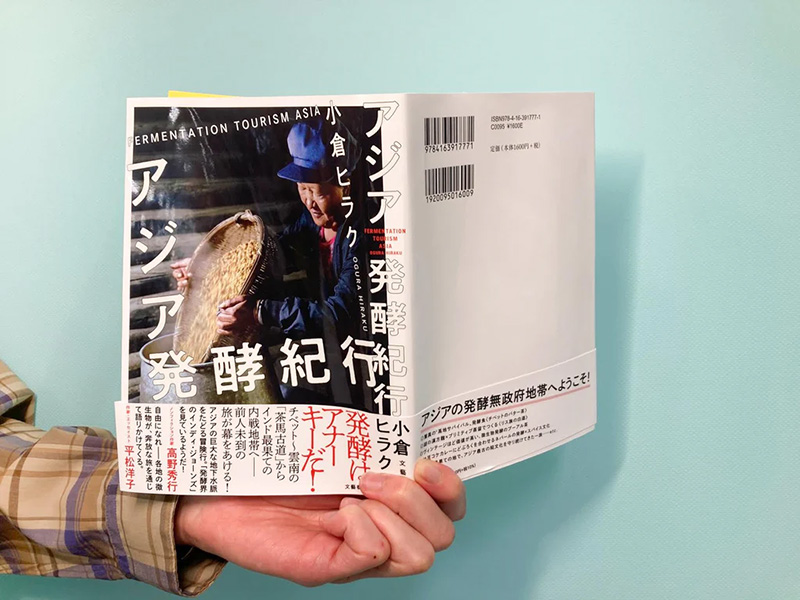

では日本の発酵文化とは、世界的な視野に立つとどう位置づけられるのだろうか。そのことが気になって、発酵文化の境目があると言われるインドに調査に出かけました。インド北部には中国、ラオス、ミャンマー、バングラデシュなどの国々との国境があり、ユーラシア大陸で最も多様な民族が暮らしている地域と言われています。2022年から2023年にかけて、国境付近の小さな村々を訪ね歩き、その土地にどんな発酵食品があるのか調査を行いました。その中で、日本の発酵文化も大陸の文化の一部であり、それが日本の気候風土に合わせて独自に発展してきたということを知りました。調査の様子は『アジア発酵紀行』(文藝春秋 2023)として本になっています。

僕がどうして発酵に魅了されるのか。それはもちろん発酵食品が美味しい、身体にいいということもありますが、人と微生物との交わりを通して見えてくる土地の伝統や人の暮らしのありさまに興味が尽きないからです。日本文化とはどこからやってきて、どのように形成され、この変化の激しい現代社会の中で今後どのように継承されていくのか。そこに課題意識もあるのです。

後編:トークセッション

「発酵」という観点から現代社会を見つめると

ゲスト

小倉ヒラク氏

発酵デザイナー

スピーカー

江副直樹氏

ブンボ株式会社 代表取締役

事業プロデューサー / クリエイティブディレクター / コピーライター

三木 健氏

三木健デザイン事務所

グラフィックデザイナー

服部滋樹氏

graf:decorative mode no.3 代表

クリエイティブディレクター / デザイナー

情報過多の時代だからこそ、根源的なものに目を向ける

江副氏

ここまで話を聞くと、小倉さんが文化人類学者としてフィールドワークを行い、さまざまな形で社会にアウトプットしてこられたことが分かりますね。一つ階段を上がるとまた新しい景色が見えてくるように、一つの活動からまた次にやるべき活動が生まれているような。

小倉氏

そうですね。ただ、感覚としては、自分はずっと同じことを繰り返していると思っているんです。らせん階段を上るように、その時々で見える景色は違うけれど、やっていることは同じ。『手前みそのうた』を歌って一緒にお味噌をつくるワークショップは、これまで100回以上やりましたからね。これは自分の原点でもあるので、大切にしているんです。

三木氏

歌って踊るって、思考のプロセスを分かりやすい言葉と振り付けに落とし込むことによって、人に伝播させるという身体感覚をフル活動させる重要なアプローチだと僕は思います。それをずっと根気よく繰り返されているのが素晴らしい。

小倉氏

デザイナーの仕事って一つの案件が終わるとまた次の案件へというように、渡り鳥的になりがちですよね。僕はそこにずっと違和感があったんです。同じワークショップを100回やるって、まるで古典落語みたいでしょう? でもこの情報過多の時代だからこそ、同じことを繰り返し粘り強くやること、その身体性が持つ強さに真面目に向き合うことが大事だと思うんです。

三木氏

それに小倉さんの活動の基本は、現地にちゃんと赴いて、そこに身を置いてリサーチをするというスタイル。つまり根源的なものにきちんと目を向けて、身体感覚を極めた上で、それを形にしていく。とてもエスノグラフィー(民族学)的ですよね。

小倉氏

エスノグラフィー的なアプローチはデザイナーにも必要ですね。

服部氏

僕もそう思います。ただ仕事の規模が大きくなると、どうしても自分の理想との乖離が起きがちです。プロダクトデザインの場合、仕事の性質上、エンドユーザーの規模が何千人、何万人ということになり、時に自分が何をどうつくるべきなのか見えなくなってしまう。最近では、小さな仕事の中でこそ、自分が何をどう語れるかということが大事なんじゃないかと思っていて。究極的には一人のためにデザインするのが理想だという気持ちになっているんです。

小倉氏

僕もクラフトの世界のような、手仕事の創造活動には憧れます。けれど基本的に食産業というものは、ある程度マスであることが宿命なんです。例えば食品廃棄率をゼロパーセントにしようとすると、産業構造全体に影響を及ぼし、さらに安全保障も成り立たなくなってしまう。今の社会構造の中では、ある程度の食品廃棄が必要だということです。きれいごとで済まないところが難しいところなんですよね。

江副氏

なるほど。その中で発酵ってどんな位置づけになるのでしょうか。

小倉氏

僕は発酵文化が、これからの食のあり方のカギになると思っているんです。そもそも発酵とは、余り物や副産物を何とかして食べられるようにしようというところから生まれました。現代は、農業や漁業、流通など、食は多様化、グローバル化しています。その中で起こるさまざまな問題や歪みに対して、発酵は重要なアプローチだと思っています。

「発酵」とは効率性を求める現代社会と真逆のアプローチ

江副氏

インターネットの出現によって社会のあり方は劇的に変わりました。これまでのような中央集権的な社会から、地方の価値が少しずつ見直されてきています。ローカルとローカルがネットを介してつながっていくインターローカリティによって、地方はもはや端っこではなくなってきましたよね。

服部氏

先ほどの小倉さんの話では、47都道府県それぞれの地域に発酵文化があるという話だと思うのですが、発酵って混ぜる人がいないと美味しくならないわけですよね。それって地域コミュニティについても同じことが言えるのではないかと思うんです。地域の中に面白い人やコトがあって、そこに外の人が入ってかき混ぜることによって、美味しくなるというような。

小倉氏

つまり地域コミュニティの中に客観性を持ち込むということですよね。それってとても重要だと思います。そのためには一定期間そのコミュニティの中に身を置いて、そこで暮らす人たちとコミュニケーションしながら、地域の土着性を身につけることが必要なんです。地域の文化や暮らしを理解しないとうまくいかないんですよね。

三木氏

まさにエスノグラフィですよ。そして大事なのはやっぱり「粘り強さ」です。単にその地域の文化を頭で理解するだけでなくて、じっくりとその中に身を置いて、自分の身体として受け止めないといけないということでしょう。

江副氏

ものごとをより速く、より効率よく進めようという流れがある中で、これは逆のアプローチですね。

小倉氏

そう、発酵とは微生物が相手ですから。「速いことがいいことだ」「何でもコントロールできることが便利だ」という現代の価値観の中で、その真逆の世界なんです。

江副氏

なるほど。そう考えると、確かに「発酵」は現代社会を見直すキーワードとなりそうですね! 今日はどうもありがとうございました。

イベント概要

発酵をデザインするとはこれ如何に?

クリエイティブクラスターフォーラム「クリエイティブは旅に出よ。」Vol.6

クリエイターが競争力を持って活発に活動していくには、自分の殻を破り、異業種・異分野と積極的に関わり、知識の共有や技術の融合を通じて、新しいビジネスや事業を創出する姿勢と能力が求められます。

「クリエイティブは旅に出よ。」は、クリエイティブの世界で発信力を持つ3人のスピーカーと、異分野・異業種で活動するゲストとのトークセッションです。このセッションを通して、クリエイターが異業種・異分野と関わる際に必要な意識や行動様式等についてヒントを得るとともに、異業種・異分野の人々とのリアルなコミュニケーションを深める場を提供することを目的に、2018年から開催しています。

コロナ禍を経て5年ぶりの開催となる第6回目のテーマは「伝統と科学とクリエイティブ」。

その仕組みは明確にはわからないのに、伝統という枠組みの中で、世界中で何千年もの間、利用されてきた「発酵」というメカニズム。それは各地で、数々の不思議な食品を生み、食べられ、それらの営みは多彩な食文化として民衆の暮らしに根づいています。今回のゲストである小倉ヒラク氏は、発酵デザイナーという謎の肩書を名乗り、さまざまな発酵の食品とその現場を国境さえ越えて渉猟し、研究者とジャーナリストとして独特の視点で、書籍やイベントなどを通じ、積極的に表現を続けています。今回も、ゲストと3人のスピーカーとの熱いセッションにご期待ください。

2018年3月29日(木)開催:「クリエイティブは旅に出よ。」プレフォーラム

越境者たちの公開ブレスト宣言「クリエイティブは旅に出よ。」

2018年6月14日(木)開催:「クリエイティブは旅に出よ。」Vol.1

生き方をデザインするための「お金」と「銀行」のこれから

2018年9月25日(火)開催:「クリエイティブは旅に出よ。」Vol.2

国家エネルギー戦略に、デザイン思考をインストールするには

2019年2月19日(火)開催:「クリエイティブは旅に出よ。」Vol.3

農もクリエイティブも、土壌を耕すことから始まる

2019年5月26日(日)開催:「クリエイティブは旅に出よ。」Vol.4

近未来の長寿社会モデルは、日本の愛と知性を問う

2019年10月24日(木)開催:「クリエイティブは旅に出よ。」Vol.5

よりよい社会を問い続ける、哲学とデザインの力

開催日:

小倉ヒラク氏(おぐら ひらく)

発酵デザイナー

「見えない発酵菌たちのはたらきを、デザインを通して見えるようにする」ことをめざし、全国の醸造家や研究者たちと発酵・微生物をテーマにしたプロジェクトを展開。東京農業大学で研究生として発酵学を学んだ後、山梨の山の上に発酵ラボをつくり日々菌を育てながら微生物の世界を探求している。アニメ『てまえみそのうた』でグッドデザイン賞2014を受賞。著書に『発酵文化人類学』『日本発酵紀行』。YBSラジオ『発酵兄妹のCOZY TALK』パーソナリティ。2020年4月に下北沢に店舗『発酵デパートメント』オープン。

江副直樹氏(えぞえ なおき)

ブンボ株式会社 代表取締役

事業プロデューサー / クリエイティブディレクター / コピーライター

1956年1月1日佐賀生まれ、北九州育ち。西南学院大学法学部中退後、米穀店店員、工場作業員、釣り雑誌編集者などを経て、コピーライター。その後、商品開発と広報計画を柱とする事業プロデュースの会社、有限会社ブンボ設立。農業、商業、工業、観光、地域活性など、多分野の多様なクライアントに対し、コンセプト重視の事業戦略提案とその実現を行う。福岡デザイン専門学校 特任講師。大阪芸術大学デザイン学科 デザインプロデュースコース 客員教授。

三木 健氏(みき けん)

三木健デザイン事務所

グラフィックデザイナー

三木式デザイン7則

1:最小の表現で最大の効果を(ひき算の思考)

2:ユーモアは魔法の薬(本気で遊ぶ)

3:語れるモノづくり(カタチの言葉化)

4:着眼大局 着手小局(全体と部分を行き来する)

5:不易流行(残すものと新しくすること)

6:わかりやすさの設計(難しさをほぐす)

7:よろこ美リレーション(トキメキをつなぐ)

3つの顔

三木健デザイン事務所主宰

大阪芸術大学教授

大阪芸術大学附属 大阪美術専門学校校長

服部滋樹氏(はっとり しげき)

graf:decorative mode no.3 代表

クリエイティブディレクター / デザイナー

1970年生まれ、大阪府出身。暮らしにまつわるさまざまな要素をものづくりから考え実践するクリエイティブユニット「graf」代表。1993年から活動を始め、デザインワーク、ショップ、キッチンから生まれるさまざまなアイデアを実験的に試みながら、異業種が集まる環境と特性を生かした新たな活動領域を開拓している。その他、建築やインテリアなど空間に関わるデザインやディレクションを行う。デザインリサーチからコンセプトを抽出し、地域や社会基盤もその領域として捉え、仕組みの再構成と豊かな関係性を生み出すコミュニケーションを物づくりからデザインする。京都芸術大学教授。

公開:

取材・文:岩村彩氏(株式会社ランデザイン)

*掲載内容は、掲載時もしくは取材時の情報に基づいています。