デザイン展をデザインする学芸員の、場づくり、コトづくり

クリエイティブサロン Vol.49 植木啓子氏

メビック扇町が昨年5月から週1回のペースで開催している「クリエイティブサロン」。その魅力のひとつが、普段余り馴染みのない分野で活躍する仕事人の話をじっくり聞けることだ。

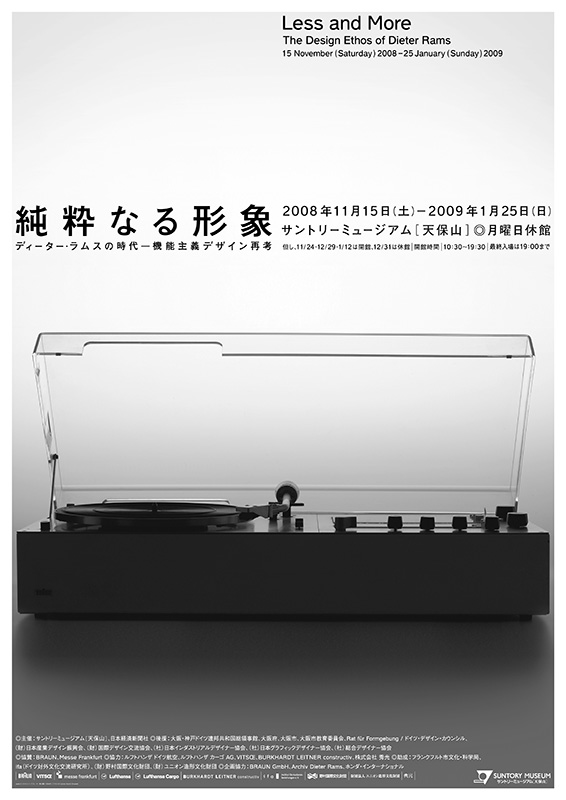

7月16日に開催された第49回のゲストスピーカーは、大阪新美術館建設準備室の主任学芸員で、デザインが専門の植木啓子氏。前職場であるサントリーミュージアム[天保山]で、2008年に開催された「純粋なる形象 ― ディーター・ラムスの時代」展を企画した。その図録やポスターなどのデザインは大阪のグラフィックデザイナーらと協業し、その年のニューヨークADC*で金賞を受賞。後に展覧会は東京、ソウル、欧米3都市への巡回を果たす。その華々しい表舞台の裏には、「デザイン展の矛盾」を胸の内に抱えながらも、たゆまぬ挑戦を続ける学芸員の姿があった。

*世界で最も古い広告美術団体であるアート・ディレクターズ・クラブ(ADC,1920年創立)が、毎年世界中から広告作品やグラフィックデザイン作品などを公募・審査し、部門ごとの表彰を行っている。

デザイン展の矛盾「本当の価値を伝えているのか」

学芸員とは作品資料収集、保存、調査研究や、展覧会を企画する専門的職員を指す。植木氏は大学卒業後、イギリスのマンチェスター大学大学院で美術館学および美術社会学を専攻。まずここで、学芸員になるための訓練を受けた。最初の授業で突きつけられた、ある言葉の紹介から植木氏の話はスタートした。

『我々の分野において何を成し遂げられるかは、10%の想像力と創造力と、残り90%の“いくらの金を手にするか”にかかっている』

「これは、言い換えれば学芸員の一番の仕事は“お金を集めること”だということです」と、さらりと言い切る植木氏。そして帰国した1997年、サントリーミュージアムに着任する。

「民間企業の運営なので、お金に対しては国公立以上にシビア。ここで約15年間、デザイン展開催にまつわるお金集めの実践を積みました」

そもそも植木氏の専門である「デザイン」は、西洋美術などと比較すると展覧会の集客が難しいと言われる。その本流であったサントリーミュージアムでさえ、デザイン展の集客は容易ではなかった。「デザイン、民間企業運営の美術館、そして大阪。注目されにくい条件がこれだけ揃っていたので、自由にできると開き直りましたね(笑)」

一方で、植木氏は“デザイン展を開催する意義は何なのか”と、いつも自分に問うていた。1960年代頃までは、もっとも媒体力があったという大型ポスターを例に振り返る。

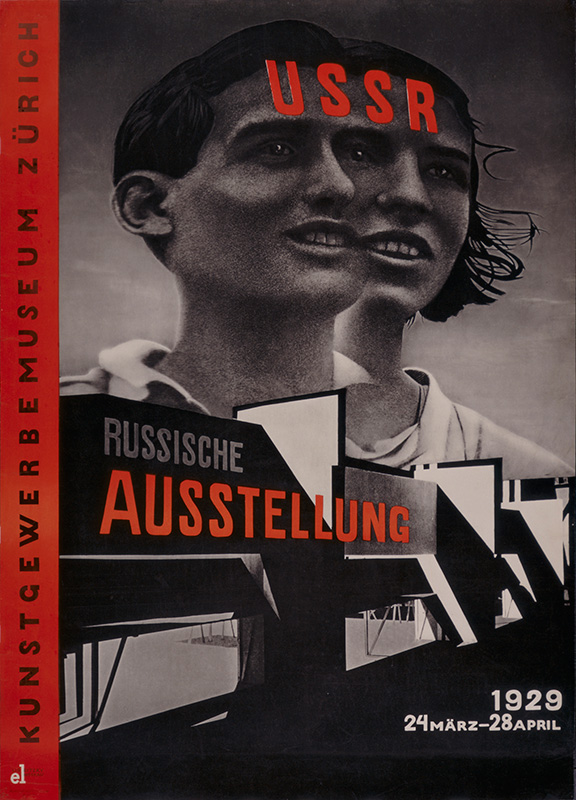

「新美術館準備室では、サントリーミュージアムからポスターコレクションを寄託されたこともあって、19世紀末から20世紀のデザイン作例として今も18,000点ほど収蔵し、定期的に外部で展示しています。しかし元来、ポスターは町の中で人の目を惹きつける広告機能があって初めて良し悪しを判断できますよね」

過去の広告物を現代に、そして限られた室内空間で展示することが、果たしてそのポスターの本当の価値をお客さんに伝えられているのだろうか。そもそも、デザイン展はこの世に必要なのか。そんな問いを原動力に、植木氏は独自の仕事スタイルを見出していく。

1929年 サントリーポスターコレクション(大阪新美術館建設準備室寄託)

世界で認められた“メイドイン大阪”のデザイン展

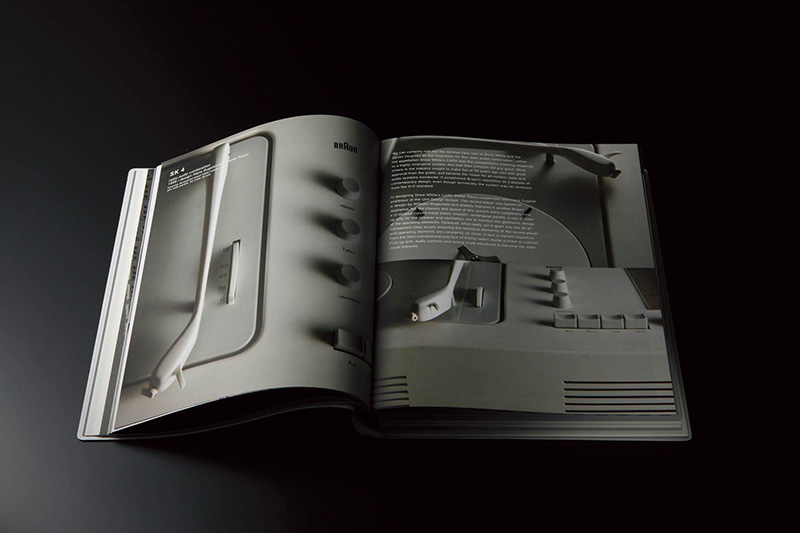

植木氏がサントリーミュージアムで担当した最後の展覧会となった「純粋なる形象 ― ディーター・ラムスの時代」展。ディーター・ラムスは、日本では電気シェーバーで有名なブラウン社でチーフデザイナーを長年務め、数多くの名品を生み出した工業デザイナーだ。企画から実現まで足掛け4年。当初は歯ブラシ、シェーバー、ミキサーなどの日用品をわざわざ見に来る人がどれだけいるか、予測できなかったという。

「それに歯ブラシの良さは、実際に歯を磨かなきゃ分からない(笑)。デザイン展のなかでも、工業デザインがもっとも展示も集客も難しいんです」

しかし当時、これは伝えるべきだという確信があったと振り返る。

「例えばレコードプレーヤーはレコードがなくなれば使えなくなってしまう。でも、この商品がこの形にデザインされた背景にある、デザイナーのアイデアは残りますよね。それは何年たっても十分刺激になるし、現代のニーズに置き換えれば応用できる。この展覧会を通して、工業デザイナーのアイデアや想いを伝えたかったのです」

こんな狙いのもと、ラムスのシンプルで機能的なデザインの価値を伝えるために、グラフィックデザインにもこだわった。

「以前、一度仕事をご一緒したことがあった大阪のデザイナー、シマダタモツ氏に、展覧会のポスターや図録を依頼しました。オーダーは「世界で一番美しい一回転を見せて欲しい」の一言(笑)。フィギアスケートでいう、派手だけど精度の低い4回転じゃなく、基本的なクオリティの高さを要求したんです」

信頼しているからこそ言える植木氏の依頼に、シマダ氏は十分に応えた。製品に迫ってモノクロで見せたポスターや、フォントを一から作った図録など洗練された作品が生まれ、見事その年のニューヨークADCで金賞を受賞。それが評判を呼び、シマダ氏には海外からも仕事のオファーが舞い込んだという。

会場でも、ラムスが提唱する「革新的であること」や「可能な限りデザインをしないこと」といった『よいデザインの10か条』を切り窓にして製品を陳列。また、同展覧会ではラムスの作品を囲むような形で、バウハウスなどドイツにおけるデザインの変遷を見せた。

「過去のどういう思想が、彼の製品に継承されていったかということを伝えたかったのです」

こうした植木氏のこだわりと、それに共感した大阪のクリエイターらの活躍によって、同展覧会は東京、ソウル、欧米3都市への巡回する足掛け4年のロングラン開催となった。

デザイン展の企画は、デザインプロセスである。

「この展覧会では、“メイドイン大阪”のデザイン展が世界で認められたことが、何よりの功績です。大阪の名は、海外ではあまり知られていません。大阪の知名度と、そこで活躍するデザイナーの次の展開に繋がったことが嬉しかった」

展覧会そのもの以外の波及効果に意義を求めることが、学芸員として正しいのかわからないと率直に語る植木氏。冒頭の「デザイン展の矛盾」は未だ解決していないというが、ひとつの展覧会ごとに一歩でも前進したい。それはデザイン展を企画することも、デザインと捉えているからだという。

「この世に完璧なデザインはなく、デザインは常にプロセスなのです。展覧会のデザインプロセスを通して、これからも場づくりやコトづくりに挑んでいきたい」

学芸員の仕事は資金繰りという現実的な課題を突きつけられる一方で、様々な人と人をつなぎ、場やコトを創ることができる無限の可能性に満ちている。

「影のフィクサーでありたい」と笑って話す植木氏は、6年後の2020年、中之島に開館を目指す新美術館を”より多くの人が集まる場所”にするつもりだ。そのためにはハード、ソフト両面で人を呼びこむ工夫が必要だという。そのプロセスはきっと、氏のこれまでの経験と実績が最大限に活かされる道のりに違いない。今また、新たな仕掛けを考えていると話す植木氏の視線は、すでに6年後を見据えている。

イベント概要

デザインの場づくり

クリエイティブサロン Vol.49 植木啓子氏

デザインの展覧会を企画する仕事は、「ふつう」のものから「名品」まで、そのかたちや技術、表現の奥裏から、「生きる」ことをめぐる質や価値を見つけだす仕事です。そしてさらに、「つなぐ」ことをデザインする仕事です。ものとひと、アイデアとひと、ひととひと、そして時と場所とひと。なにより、展覧会という場を、今を生きるデザイナーのための舞台に変える仕事です。過去と現在をつなぎ、「デザインってなんだ」という疑問と生きる裏方の仕事や役割をみなさんと語り、新たな舞台づくりにつなげればと、もくろんでいます。

開催日:2014年7月16日(水)

植木啓子氏(うえき けいこ)

大阪新美術館建設準備室 主任学芸員(デザイン)

1969年新潟県生まれ。英マンチェスター大学大学院、仏マルセイユ研究滞在を経て、1997年からサントリーミュージアム[天保山]学芸員。「マッキントッシュとグラスゴー・スタイル」「ジャン・ヌーベル」「レイモン・サヴィニャック」等、主にヨーロッパの建築・デザイン展を企画・担当。展覧会の空間・グラフィックデザインを関西のデザイナーとの協働の場として重視する。大阪から発信し、東京、ソウル、欧米3都市への巡回した「純粋なる形象 ― ディーター・ラムスの時代」展のデザインは、ニューヨークADC金賞等、世界各地で評価された。2012年より現職。企業、行政、大学等とのデザイン連携と場の創出に取り組んでいる。

公開:

取材・文:土井未央氏(株式会社PRリンク)

*掲載内容は、掲載時もしくは取材時の情報に基づいています。