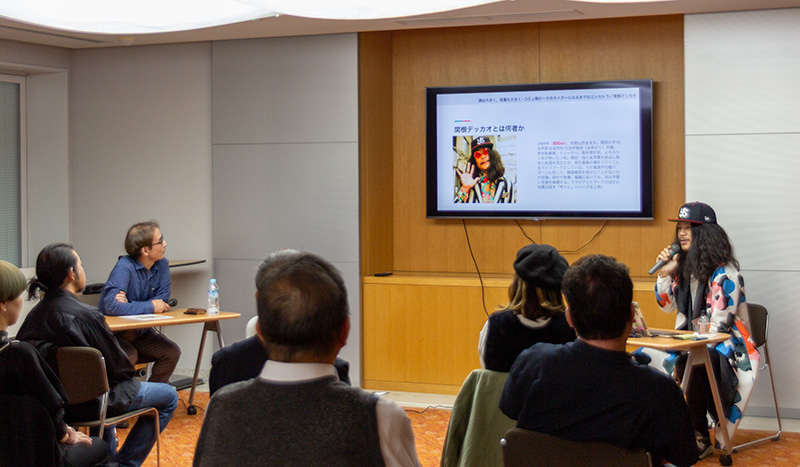

コミュ障ライターが立ち飲みで学んだ話しやすい空気のつくり方

クリエイティブサロン Vol.311 関根デッカオ氏

2015年からはじめたライター業では、ウェブメディア、情報誌、会社案内、学校案内、コーポレートサイト、リクルートサイトなどで取材・執筆・編集として活動。最近では声優業まで活躍の幅を広げる関根デッカオ氏。自身の考えるライターの定義、そして「コミュ障」を克服し、いかに現在地にたどり着いたのかを語った。

締切厳守、「職質」経験ゼロ、見た目との大いなるギャップ

「本日はぼくのファンミーティングにようこそ」と笑いを誘い、和んだ空気ではじまった今回のサロン。まずは関根デッカオ氏の自己紹介から。わずか1週間で終わった「昭和64年生まれ」というマジックと、ロン毛✕派手なファッションという出で立ちながら、「一度も職務質問を受けたことがないこと」が自慢だという。

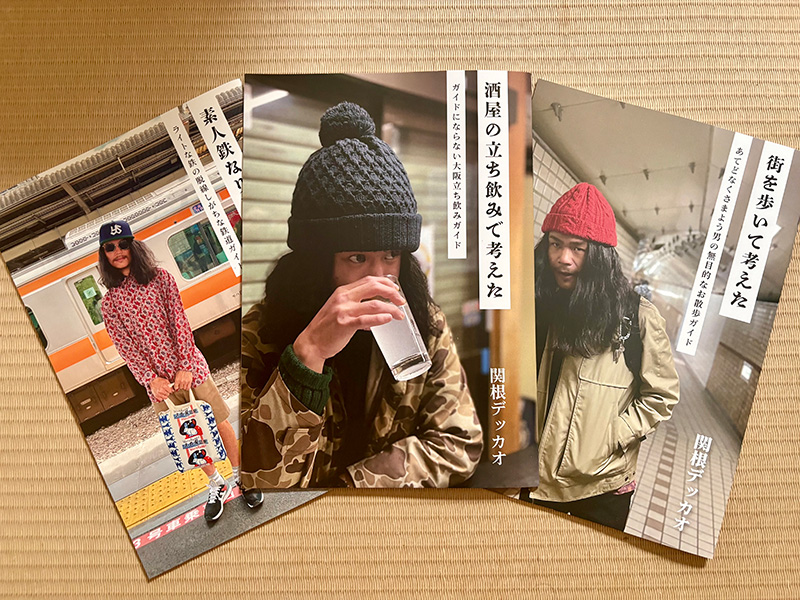

ライター歴も今年で10年。情報誌やガイドブックでの取材・執筆をはじめ、書籍『大阪不気味な宿』にて、体を張ったルポライターデビューも果たす。「意外かもしれませんが、仕事は金融機関・大学の広報誌、会社案内・学校案内、社内報などのお堅いものが中心です」。ライターとして硬軟使い分けはするが、結構フォーマルなものは得意だと語る。「取材に遅刻したことも、原稿を落としたこともない。締切は絶対厳守です。この風貌で見た目通りの仕事をすると、誰も依頼してくれませんから(笑)」

最近では低く響く美声を見込まれ、EXPO 2025 大阪・関西万博パナソニックグループ パビリオン「ノモの国」にナレーションとして参加。「パナソニックの創業者・松下幸之助さんは同じ和歌山出身。さらに創業したのが、今住んでいる野田。この偶然は“ぼくに第二の松下幸之助になれと”という啓示かも」

現在に至るまでの「あまりにも無謀すぎる略歴」

多岐にわたる活躍を見せるデッカオ氏、ここに至るまでの道のりはいかがなものか? 大学を卒業したのは、ちょうどリーマン・ショックで就職難の頃。しかしそれ以前に、チャラついていた同級生が3回生になると急変する軽薄な風潮「シューカツ」にアレルギー反応を起こし、就職活動を拒否。その後、受けた公務員試験でも、「3次試験のグループワークでの白々しいやりとりに唖然」とし、失敗。

挫折感を抱えたまま、中学時代から続けていたバンド活動を再開してフリーターへ。気がつけば20代も半ば。危機感がつのり、在阪テレビ局のカメラアシスタントになる。「3年ほど続けましたが、やっぱり文章を書くのが好きで、これを仕事にしたいと京都の編集プロダクションに入りました」

こうしてライターデビューを飾るも、職場環境が過酷も過酷。ガイドブック制作がメインだったが、ライターとしての執筆より先方への校正依頼や戻しの修正などの事務的な作業が膨大で、心身とも疲弊して退職。その後は心機一転、ウェブデザインを学び制作会社に務めるも、人材派遣会社にてライターに復帰する。「こちらに2年ほど務めた後、香川県のテレビ局がオウンドメディアを持つというのでその立ち上げに参加しました」

気がつけば、履歴書の記入欄が足りなくなるほど職歴を重ねていた。2021年には大阪に戻り、印刷会社で週3日ライター業に従事し、残りの日はフリーランスとして仕事をこなしつつ営業活動にあてた。「そして昨年、ようやくフリーランスとして独立しました」

「書くことが好き」だけではダメ

デッカオ的ライター必須条件3箇条

次に「ではなぜ、ライター・編集者なのか」というテーマへ。小学生の頃から文章を書くのが好きだった関根少年。教室に置かれていた担任のお古のワープロを使い、友人とリレー小説を共著したり、壁新聞の原稿を書きたいがために早朝登校するほど。

「書くことが好き」。その情熱は成長しても途絶えることなく、高校では当時流行っていたブログをはじめる。大学でも継続し、「365日連続で1000文字以上のブログを更新する」という途方もないノルマを自らに課して、見事にやりとげた。

さて、ここからは仕事論へ。ライターの仕事は「書くこと」だけではない。「人と話すのが好き」「文章を書くのが好き」「文章を読むのが好き」という3要素のバランスが重要だと語る。読むことが好きなだけだと、読書家ゆえの難解な文章を書いてしまい、読者に「読み解く努力」を強いる。また書くこと「だけ」が好きだと、独りよがりになりがちだ。

関根氏に最大の壁として立ちはだかったのが、「人と話すのが好き」だった。「コミュニケーション能力が圧倒的に不足した、いわゆるコミュ障だったんです。人と打ち解けることが苦手で大学時代の友人は2人しかいないし、バイトも続かなかった」。ライターになれば、おのずとインタビューの場に放り出される。取材相手を前に、次の質問が出ずにフリーズすることもしばしばだったという。

コミュ障克服の決め手

立ち飲み文化がおよぼす「効能」とは

コミュ障克服の要因として、次の3つをあげた。「コミックバンド」「テクノポップ漫談ユニット」「立ち飲み」。「コミックバンド」では化粧を施し、レディースの衣装をまとってコミカルな曲を披露し、次に組んだ「テクノポップ漫談ユニット」では、さらに道化に徹した。それによって「自分がピエロになれば、こんなにものごとが上手く動くのか」と驚いた。「本来とは違う姿を演じ続けることで、次第に本来の自分との境界線があいまいになり、人並みのコミュニケーションが図れるようになったんです」

それ以上に決定的だったのは「立ち飲み」だ。「最初は怖いイメージしかなかった」と警戒していた立ち飲み屋。なのに、おっちゃんたちが談笑する場にある日、ふらっと入った。「いきなりぼくの手巻きタバコに興味を持って声をかけてきた人が、偶然にも大学の先輩で、一気に盛り上がって通うように」。気がつけば隣り合わせた人と話すことが日常となり、コミュ力がみるみる鍛え上げられていく。立ち飲み屋にいる客の多くは年上の男性。それも父親といってもいい世代だ。つまり多くの「お父さん」ができる→知らない世界に触れ、知識量が増える→人とまともに会話できるようになるという流れだ。

「インタビューのとき、立ち飲みで得た知識が役立つこともありますし、悪酔いした人も優しい目で見られるから、度量も大きくなる。ある人に言われて嬉しかったのは、“自分が話しはじめると、関根くんはすっと引いてくれる”という言葉」。みんないい塩梅で酔っ払ってるから自分の話がしたい。だから聞き手不在のまま主張が飛び交うのだが、関根氏は心地よく話せる空気をつくってくれる。「これを言われたとき、ライターとしてひとつステップアップした気がしました」

アウトレットを出さない「製造業」としてのライター

「インタビューでは人の名前を借りて自己表現してはいけないと思っているので、主観性を排して黒子に徹します。それと飛躍的にはならない程度に、とにかく相手を立てますね」。

ライターは作家性を求められる職業ではない、とも。「製造業に近いですね。当然アウトレットを出してはいけない」。だから内なるJIS規格を課し、規格外の製品を世に出さないようにしている。「内なるJIS規格」に関しては、先の人材派遣会社でのライター時代にも、社内の表記ルールや文書作成のマニュアルを作成。ほかのライターにも徹底してもらい、メデイアの質を底上げした経験も。

ちなみに関根氏のトレードマークのロン毛も「覚えてもらいやすいうえに、偉い立場の人でも懐に入りやすい。さらに正確性を担保したスピード納品でギャップ萌えも狙えるんですよ(笑)」とメリットだらけだと語る。

根本的にコミュ障から脱したわけではない。ただスイッチひとつで切り替えられるようになった。古くからの知人には「無理してない?」と言われることもある。だが素の自分に戻るかと問われれば、現状そんな気はさらさらない。「今はむしろ、みなさんに心地よく話してもらえる“道化”でありたいですね」

イベント概要

顔は大きく、度量も大きく—コミュ障が一介のライターになるまでのエトセトラ—

クリエイティブサロン Vol.311 関根デッカオ氏

小学生にして、友人とのリレー小説『バキューム物語』で文章を書く喜びに目覚めて20余年。とはいえ、それをビジネスにするためにはコミュニケーション障害という高い高い壁を乗り越える必要があった——音楽活動、怪しいアルバイト、立ち飲みでの社交を通じて、人前での立ち居振る舞いに磨きをかけた男の半生とは。「書く」「読む」「話す」「演ずる」のいずれを欠いてもなしえない仕事の内実、実は繊細でありつつもピエロを演じられるようになったいきさつについて、顔のでかいライターが包み隠さず語ります。

開催日:

関根デッカオ氏(せきね でっかお)

ライター / 編集者 / ナレーター

1989年、和歌山市生まれ。取材執筆業。ナレーター。散歩愛好家。よそのロン毛が怖いロン毛。野田・西九条界隈を拠点に散歩と飲酒を両立させ、街の重箱の隅をつつくことをライフワークとしている。その風貌や行動パターンに反して、職務質問を受けたことがないのが自慢。取材や執筆、編集においても、実は手堅い手腕を発揮する。クライアントワークのほかに自費出版『考えた』シリーズを上梓。

公開:

取材・文:町田佳子氏

*掲載内容は、掲載時もしくは取材時の情報に基づいています。