「優しき生の耕人」たちに出逢うまで 創造力と人間のあるべき姿を問い続けた歩み

クリエイティブサロン Vol.309 多木陽介氏

1988年に渡伊し、現在はローマに拠点を置きながら、批評家・アーティストとして活動する多木陽介さん。創造力と人間の関係についての多木さんの考察は、多くの人たちに、深い示唆と気づきを与えてきた。メビックでもこれまでイベントに登壇したり、イタリア研修旅行をコーディネートしたりする中で、刺激を受けたクリエイターたちは少なくない。そんな多木さんは、これまでどんな人生を歩んできたのだろう。その思想の根源は? 今回はクリエイティブサロンとして、多木さんご自身の歩みについてじっくりとお話を伺った。

あらゆるジャンルの現代アートに触れた20代

大学ではフランス文学を専攻していたという多木さん。当時からボブ・ウィルソンやフィリップ・グラス、ピーター・ブルックなど、ジャンルや国籍を超えた現代アーティストの作品に触れ、手本にしていた。英米演劇専門の教授の影響で、演劇の世界に魅了されるようになり、心は世界へと向かう。なかでも仮面演劇に関心を持つようになった多木さんは、博士課程でフランス演劇の研究をしていたときに文化庁の在外研修生に選ばれ、イタリア北部の都市パドヴァへの留学が決まる。イタリアの古典仮面即興喜劇(コンメディア・デッラルテ)に使われる仮面の研究をすることが目的だった。

ちょうどその頃、ある演出家との出会いをきっかけに、演出助手として劇団に関わることに。「やったことがないことでも、面白そうだと思えば快諾してしまうのが、僕のクセなんです」と笑う。

翌年、渡航した多木さんを待っていたパドヴァは、思っていた以上の小さな町。期待を寄せていた仮面研究センターでも新しい探求は見いだせず、翌年ミラノへと拠点を移した。

ミラノと、当時頻繁に通っていたパリで出逢ったのは、仮面演劇や舞台芸術にとどまらず、音楽、絵画、空間芸術など、あらゆる分野の現代アート。作品に生で触れる機会が、日本より圧倒的に多かった。社会に潜む不条理や危機感、それに踊らされる愚かで滑稽な人間の姿を、当時の芸術家たちは、皮肉や風刺を交えながら、自由に、そしてどこか軽やかに表現していた。当時、それらの作品を浴びるように観て回った経験は、その後の活動に大きく影響したという。

「例えば、当時好きだったジョン・ケージというアメリカの現代音楽家がいます。彼の最も有名な作品『4分33秒』は、演奏者がピアノの前に4分33秒間、ただ座っているだけというものです。ケージは、世界にあふれる雑多な音を音楽として取り込むことで、音楽をもっと自由に捉えようとしました。さらに彼は、音楽の構造に対する音符の従属性を、権力構造の中における人間の従属性にたとえて、そこからの真の解放と自由への切望を表現したのです。彼と親しかったマース・カニングハムという舞踏家も、同じような哲学を持って舞踏作品をつくっていました。そんなアーティストたちの作品を見ながら、いつか自分も時代のエネルギーを捉えるような作品をつくりたいと、強く思っていました」

「この方向でいいのか?」アート活動に葛藤を抱えた30代

「彼に無関心だった時代から、作品のフォルムの美しさに魅了され、さらに歴史の鏡となるような表現の可能性に気づかされたという、三度の出会いがあった」と多木さんが語るアーティストが、アイルランド出身の劇作家サミュエル・ベケットだ。

「渡航後まもない頃、英国で彼の短編作品の舞台を見る機会がありました。ベケットのことは日本にいる頃から知っていましたが、舞台をちゃんと観たのは初めてでした。彼は、それまでの演劇史上には見られなかった前衛的手法によって、抑圧にさらされながら、それに抗う人々の声なき声を表現していると感じました。当時の僕は、その舞台に衝撃を受けました」

彼の作品に通底しているテーマ「囚われていることに気づかない囚人」、つまり「見えない監獄に囚われている人類」*1は、その後、多木さん自身の芸術表現や研究のテーマにもなった。

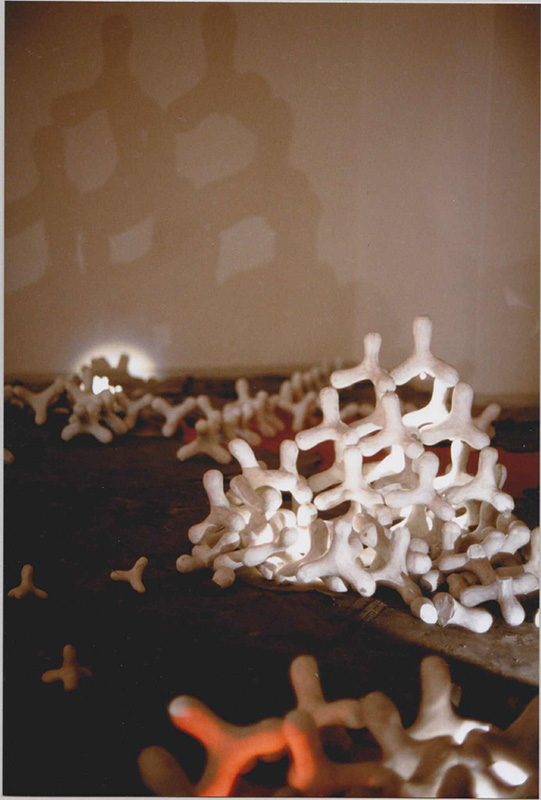

イタリアで初めて作品を発表したのは、94年。多木さんが「自慢の弟」と呼び、身内のように関わり続けた城谷耕生氏(1968-2020)との出逢いもこの頃だ。

「イタリア人作家イタロ・カルヴィーノによる小説『見えない都市』をテーマに、ミラノのギャラリーでインスタレーション作品『夢の地図帖』を発表しました。城谷くんが粘土でつくったオブジェを組み合わせてコンポジションをつくり、それをバラバラに崩してはまた新しい形を組んでいく。音楽家の友人も参加してくれて、ギャラリーの中にカルヴィーノの世界観を再現しました」

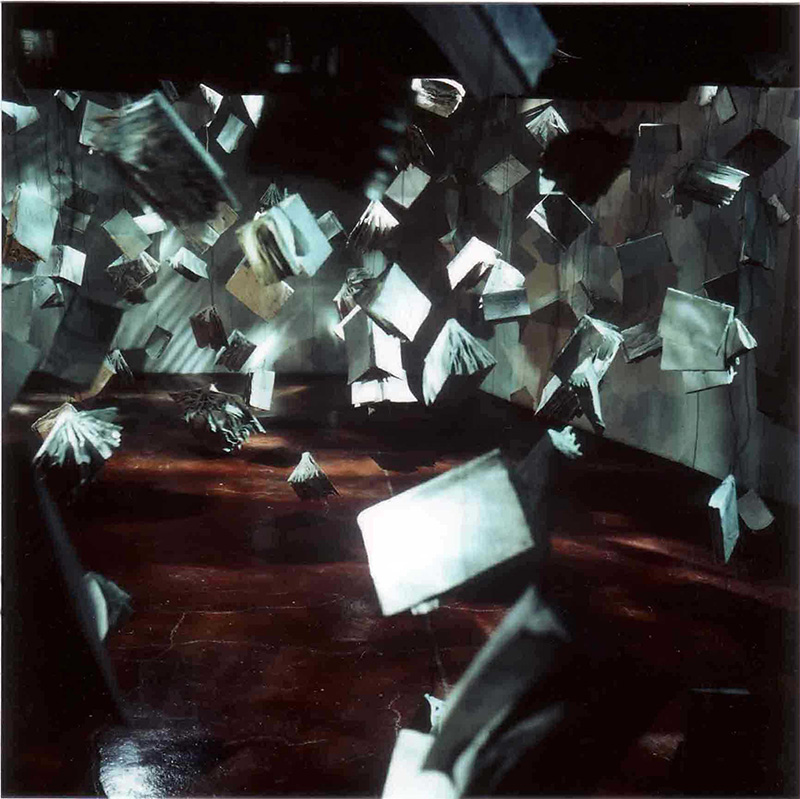

95年5月には、進歩の強風の下で「風化した文明」をテーマに、石膏漬けの本350冊で表現したインスタレーション作品『新しい天使』を発表。ドイツの哲学者ヴァルター・ベンヤミンによる著書『歴史の概念について』の一節から着想した作品だ。同年9月には、その作品を舞台俳優たちの「声」によって表現した『光、風、そして劇』(Licht, Wind und Spiele)を発表した。その後も、ベケット作品の演出などを手がけたという多木さん。しかし今、当時の自身を振り返ってこう語る。

「20世紀末という時代に、ベケットやケージなどの現代アーティストたちが何を表現しようとしていたのか、当時の僕はきちんと理解できていませんでした。今思うと、フォルムの美しさに気を取られて、それが社会的、歴史的にどんな意味を持つのかということまでには、思考が及んでいなかったのです。ただ、自分が間違った方向に進んでいるのではないかという感覚はあり、その方向に進むほどに、人間存在そのものから遠ざかっていくような葛藤がありました」

植物写真との出逢いとアッキレ・カスティリオーニ氏のスタジオ撮影

そんな多木さんを方向転換させるきっかけとなったのが、当時、舞台の仕事のために購入した家庭用ビデオカメラだった。あるとき、そのカメラで植物のスチール写真を撮ってみたところ、植物の織りなす幾何学的な秩序と、有機的なフォルムの美しさに心を奪われたという。

「身近な植物の中に、人間の創造力がとても及ばないような、素晴らしい創造力が存在することに気がついたのです。植物の姿に魅了され、その存在について思考しながら、夏の間じゅう写真を撮りつづけました」

同じ頃、イタリアンデザインの巨匠、アッキレ・カスティリオーニ氏(1918-2002)の娘で友人のモニカさんから、ある依頼を受けた。

「当時、80歳を越えていたカスティリオーニ氏のスタジオと作品の模型を、今のうちにビデオ映像として撮ってくれないかという依頼でした。もちろん快諾しました。面白そうだと思えば引き受けてしまうのが、僕のクセですから」

実はその数年前に、取材通訳としてスタジオに訪れたことがあったという多木さんは、カスティリオーニ氏がその取材を中断して行った、「授業」が忘れられなかった。一見、ガラクタのようなおもちゃや雑貨を一つずつ手に取り、そのフォルムや仕掛けに秘められた「知性」ついて、まるで子どものように好奇心いっぱいの目で語るカスティリオーニ氏。当時、デザインについて知見のなかった多木さんを驚かせた。

モニカさんの依頼で再びスタジオに赴いて撮影を始めるうちに、ある雑誌への連載記事の執筆依頼を受け、カスティリオーニ氏のものづくりについて本格的に研究を始める。カメラに代えて、ノートを持ってスタジオに通った。

カスティリオーニ氏のものづくりに見いだした「控えめな創造力」

カスティリオーニ氏についての記事を執筆する中で、あることに気がつく。それは、彼の仕事が植物のありようにそっくりであるということだった。彼のデザインしたプロダクトは、フォルムに全く無駄がなく、働きと厳密に美しく一致している。デザイナーが過剰な手を加えるのではなく、素材の持つ可能性を育てるような創造力で、繊細にフォルムが決められている。そしてそれぞれのプロダクトは、決して社会の中で孤立した「作品」などではなく、自然の中に溶け込む植物のように、人々の暮らしの中に溶け込み、使われることで存在感を増していた。

「研究すればするほど、彼のデザインの中に確かに存在する、まるで植物のような非常に完成度の高いフォルムと機能の関係に気づきました。またイタリアには、ブルーノ・ムナーリ氏(1907-1998)や、エンツォ・マーリ氏(1932-2020)など、彼と同じような創造力を持ってものづくりをするデザイナーがいることも知ったのです」

同時期に、植物の写真でグループ展に参加したり、個展を開いたりするようになったという多木さん。作品は評価されたものの、ただ「美しい写真」として作品が社会の中で孤立しているように感じ、どこか物足りなさを感じた。植物の写真を通して自分が語りたいことの本質はなんだろう。社会に対して問いかけたいことは?

考え続けた結論は「自然の中に宿る全く無駄のない完璧な創造力」の存在。そして「人間が見習うべき創造力のヒントが、ここにあるのではないか」という問いかけ。

それこそが今、多木さんが私たちに語ってくれる「控えめな創造力(Humble Creativity)」。自然、社会、そして人間の精神性に対し、配慮と倫理性を持ちながら、「まるで育てるように」ものをつくり出す創造力のことだ。

「優しき生の耕人」それはあたりまえの人間らしさを大切にする人たち

多木さんとメビック・堂野所長との出会いは2013年。堂野所長は多木さんの著書を読み、これまでメビックで考え続けてきたことに通じるものがあると感じたという。

2015年から多木さんは、イベントへの登壇のみならず、メビックに集まるクリエイターのためのイタリア研修旅行もコーディネートする。ミラノを中心に、北イタリアの大都市、小都市、田舎町を巡りながら、「控えめな創造力」を使って活動する人たちを巡る旅だ。

「訪問先には、建築家やグラフィックデザイナーの他に、創造力の教育をしている人、地域のコミュニティ拠点を運営している人、絵本を出版している人など、様々な分野で活動する人たちがいます。活動のフィールドは違っても、彼らはある共通する“創造の作法”を持っています。旅の中で参加者のみなさんは、徐々にそのことに気づいていかれるのです」

メビックではこれまで4回の研修を企画し、若いクリエイターたちを中心に、これまでにおよそ30名が参加。他団体や個人を含めると、20回以上の研修をコーディネートしている。

「クリエイティビティの研修というと、技術や手段の追究ばかりに焦点が当てられがちですが、そこに終始してしまうと、その背後にある人間の存在そのものを見失ってしまいます。イタリア研修は言わば、クリエイティビティと社会との関わり方を学ぶ旅。周りの人たちや地域社会、文化や歴史、自然環境など、私たち人間を包む世界に配慮し、いたわりながら、モノや地域をつくる人たちを訪問して、その実践や考え方を学びます」

社会のあり方に矛盾や危機を感じ、自らの創造力をその修復とケアのために「控えめに」使おうとしている人たち。多木さんはこのような人々のことを、敬意を込めて「優しき生の耕人たち」と呼ぶ。

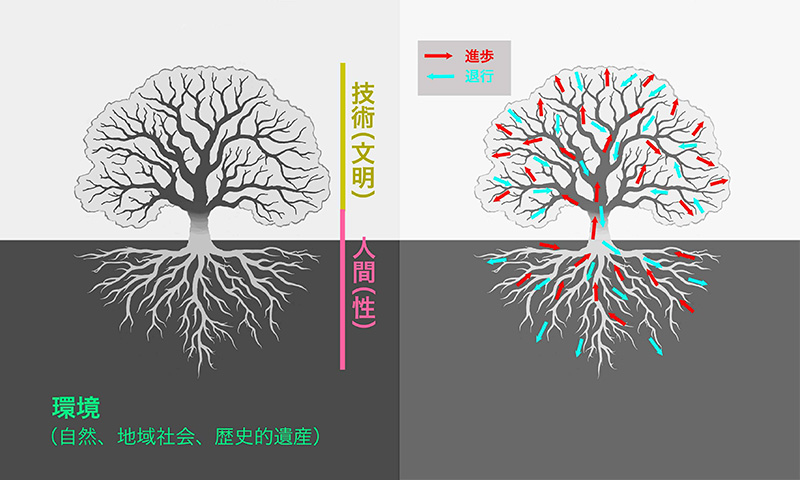

最後に多木さんは、文明と人間の関係を分かりやすく表した「創造力の木」の図を示しながらこう語る。

「木の先端に向かう赤の矢印は、文明を前へ前へと押し進める進歩のベクトルです。このベクトルの力が大きくなりすぎている現代は、効率性や収益性ばかりを追い求める、行き過ぎた消費主義社会と言えます。その背後には疲弊しきった人間の姿があり、さらに最近ではAIの力も加わって、人間が考えなくてもモノがつくれてしまうという現状があります。それに対して、木の根っこに向かうベクトルは、いい意味での退行のベクトル。本来の人間らしさを取り戻そうとする力です。優しき生の耕人たちは、この人間回帰とも言えるベクトルを大切に、誰もが尊厳と喜びを持てるようなものづくり、社会のしくみづくりとはどのようなものか、立ち止まって一緒に考えていこうよと、呼びかけているのです」

現代アートの世界に魅了された学生時代、自らの表現を模索した30代、そして現在はアート活動のみならず、翻訳・執筆・講演活動、展覧会のキュレーション、旅のコーディネートなど、多方面で活躍する多木さん。その根底には一貫して、人間の存在を根源から問い直す深いまなざしと他者への優しさが息づいている。

消費と搾取の社会から、ケアと共生の社会へ、私たちは今こそシフトしていく時ではないだろうか。「あなたはそのクリエイティビティを、社会にどう生かしますか?」

優しき生の耕人たちは、私たちにそう問いかける。

イベント概要

控えめな創造力に至る道、そしてこれから

クリエイティブサロン Vol.309 多木陽介氏

1988年にイタリアに渡り、2000年代の頭までは、芸術と演劇(演出)の分野で活動をしていたが、アキッレ・カスティリオーニ論を書き始めたことと、植物の写真を撮影する経験が、偶然にも同時期に重なったことから、エコロジーと創造力の関係に気づくことになった。それ以降、さまざまな分野でエコロジカルな創造力(ケアを内蔵した創造力とも言える)を実践する人々を各国で取材し研究することが主たる活動になり、その成果を書籍、展覧会、講演会、教育活動という形で展開している。外から見ると大きく職業を変えたようでいて、当人にとっては、一貫したある詩的な探究が続いている。その大きな流れとこれからのプロジェクトについて語る。

開催日:

多木陽介氏(たき ようすけ)

アーティスト / 批評家

1962年生まれ。1988年に渡伊、現在ローマ在住。演劇活動や写真を中心とした展覧会を各地で催す経験を経て、現在は多様な次元の環境(自然環境、社会環境、精神環境)においてエコロジーを進める人々を扱った研究を展開。芸術活動、講演、そして執筆と、多様な方法で、生命をすべての中心においた人間の活動の哲学を探究する。著書に『アキッレ・カスティリオーニ – 自由の探求としてのデザイン』(AXIS、2007年)、『プロジェッティスタの控えめな創造力 – イタリアンデザインの静かな革命』(慶應義塾大学出版会、2024年)、『失われた創造力へ』(どく社、2024年)など。

公開:

取材・文:岩村彩氏(株式会社ランデザイン)

*掲載内容は、掲載時もしくは取材時の情報に基づいています。