自分と世界をつなぎ続けるデザインで、100年続く美しさを創りたい

クリエイティブサロン Vol.302 平山直美氏

「今回の登壇が人生を振り返る機会となり、さまざまな経験や出会いに感謝する時間を持つことができました」と、穏やかな笑顔で語るデザイナーの平山直美さん。北陸の伝統工芸が盛んな街ですごした子ども時代、一流のクリエイターに囲まれた美大生・会社員時代、そして思わぬキャリアの断絶から「役に立てることは何でもやる」と、子育てをしながらの社会復帰……人生の紆余曲折を経て、平山さんは、今なお「デザイン」と向き合い続けている。50代からの挑戦についても言及する平山さんの姿は、この場に集うクリエイターを勇気づけるものだった。

「美しいものはホッとする」

美意識と創造力が育まれた子ども時代

平山さんが生まれ育った富山県高岡市は、米どころかつ山海の幸に恵まれ、銅器や漆器、鋳物といった伝統工芸が今なお根付く街。

「鍛冶屋の家に生まれた祖母は着道楽、茶道楽、食道楽で、祖父は散々貢がされていました(笑)。祖父も私が着物を着ると、すごく褒めてくれましたね。祖父母から美しいもの、美食に触れる機会を与えてもらったことは、私に大きな影響を与えています」

こうした幼少期の経験は、平山さんの美意識の原点。子どもの個性や人格の成長を促すことに熱心な母、NTTの回線工事士として働く父を始め、率直で子煩悩な大人に囲まれ、のびのび育ったそうだ。そんな平山さんだが、本人曰く「大人びた気難しい子ども」で、学校の授業は退屈そのもの。その一方、芸術には強く心惹かれた。

「当時から、美しいものにホッとする自分がいました。音楽なら楽譜通りに弾くだけで、美術なら自然のものを模写するだけで美しい……世界にちりばめられた美しいものが好きなんですね」

そのため、進学先は工芸高校を希望したが、家族から「女が職人になったら結婚できなくなる」と反対され、進学校へ入学。しかし、絵を始めとした芸術への熱意は消えることなく、高校1年の冬、親に土下座して美大進学を懇願すると意外にもOKが。高校の美術部顧問の熱心な指導と平山さんの努力が実を結び、複数の美大に合格。インテリアデザインを志し、筑波大学環境デザインコースに進学した。

デザインを通じた社会との接点を見出し、デザイナーとして歩み出すが……。

大学では、有志作品展のキュレーションを通じて「異なる視点やアイデアをひとつにまとめていく面白さ」を体感。モノよりも、コトをつくることに魅力を感じるようになった。しかし、予想外だったのは学びを深めていくにつれ、在籍していた環境デザインコースの課題に興味を失ったこと。混乱しつつも平山さんは自身の感性を信じ、3年次の途中という時期外れのコース変更を願い出た。異例を痛感しながらも学び続けるために行動した平山さんを、多くの先生方は後押ししてくれた。恩師の印象的な言葉のひとつとして、「君らは日本に1,000万円の借りがある」という平不二夫氏のメッセージを紹介した。

「『人の教育にはお金がかかる。しっかり学んで社会に恩返ししなさいよ』という意味合いだと理解していて、私が大切にしている『ペイフォワード(恩送り)※』という行動に近しいと感じています」

※自分が受けた善意を他の誰かに渡し、善意をその先につないでいくこと

1999年、就職氷河期という逆風の中、推薦枠を活用して大阪のパナソニックデザイン社に入社。「かたちにならないデザイン」を主業務に、事業部提案のためのリサーチやブレストを繰り返す日々。社内外の幅広い部門と働ける環境かつ「ネット家電プロジェクト」など印象的な活動もあったものの、製品に自身のアイデアが採用されてもデザイナーとしては常に影の存在。黒子的な仕事への葛藤も抱えていた。

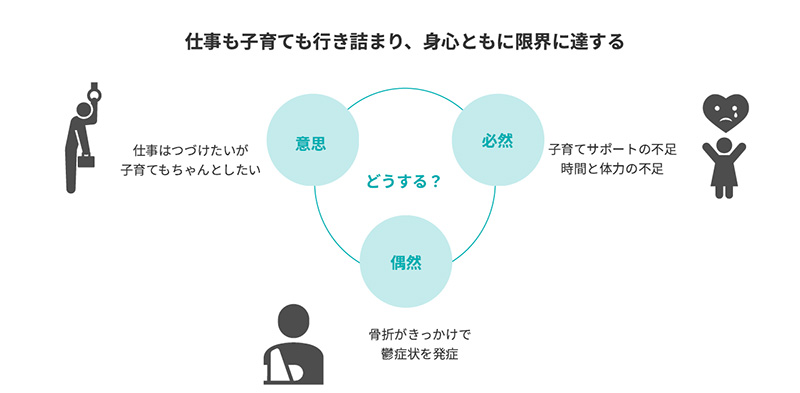

「さらに、ディレクターとしての責任が重くのしかかる状況ながら、育児中は昇格の対象外。給与が据え置かれたまま働き続けることになり、育児と仕事の両立に限界がきたんです。その状況下で起きた骨折がとどめとなってうつ症状が生じ、2007年に退職を決意しました」

「ここからは余生」

ペイフォワード=恩送りがデザイナー復帰のきっかけに

キャリア断絶への恐怖と、お世話になった方々への罪悪感、初めて専念する主婦・育児生活への不安に押しつぶされそうになりながら、「ここからは余生。誰かの役に立つこと(恩送り)は何でもやろう」と決め、幼稚園の人形劇サークルやPTA活動、ボランティアに参加した平山さん。「作る力」が役立つ機会は想像以上に多く、イラスト描きや資料作成、ボーイスカウトの印刷物制作などを次々と手がける中で、保護者や先生方との交流が広がり、子育ての不安も減っていくという思いがけないことも起きたそう。

「デザイン関係で再就職したい」と考えながら、生活スタイルや適性に合う求人はなく悶々としていたが、2010年、吹田市山田に転居したことが転機となった。ご近所のカフェから「こんなの作れる?」と相談され、地域商店会が発行する「おさんぽマップ」の制作を手がけることに。

「お店を一軒一軒回って写真から水彩画を描き起こし、紹介記事を書きました。経営者の想いやお店作りに触れて学ぶことが数多くありましたし、成果物を喜んでもらえることが素直にうれしかったです」

マップがきっかけでデザイン制作の相談が舞い込むようになり、徐々に生活圏で仕事ができるようになっていく。2015年、補助金を使った畳屋さんのPRグッズ「和ごころたたみかるた」の制作をきっかけに、「みつばデザイン」を正式に開業した。

引きこもりを脱し、ヒアリング力に発信力・教える力をプラスして事業拡大!

「丁寧に向き合うといいものが返ってくる」という平山さんの実感通り、開業以来、紹介によって順調に仕事が増えていった。順調だった理由は「手戻りが少なく、長く使えるデザイン提案」ができていたからだと考えている。

「ヒアリングに2時間かけることで、初回提案の採用率は8割を超えます。提案は1案のみ、修正は2回までと決めている分、クライアントにとっては時間と費用を抑えられます。また、後日の増刷や修正を簡単にできる仕様を心がけているので『こんな場面でも使えそう!』とイメージしやすいことも、お声がかかる理由かもしれません」

地域や子どもの縁から10年間活動できたものの「営業も広報もゼロの引きこもりデザイナーだった」と振り返る平山さん。コロナ禍で立ち止まった時期にはライティングスキルを身につけ、動画セミナーを制作。専門学校の講師や経営者向けセミナー講師としても活動を始めた。また、メビックとの出会いから印刷会社とクリエイターとの共作ものづくりフェス「ペーパーサミット」の実行委員を3年間務め、以前から関心を持っていた「パッケージアカデミー」に入学するなど、「ものづくりの現場」との距離を縮めていく。自分が役に立てることを発信し、自分の興味関心に向けて行動を始めたのだ。

「楽しそうなことを丁寧に続けて未来をつくる」

3拠点での新たな挑戦

「実はずっと扶養の範囲内で働いてきました」と明かす平山さん。しかし、経営者からの相談が増え始めたことから「少しでも経営者目線の提案をしたい」と、中小企業家同友会の経営指針セミナーに参加。自身も一経営者として腹をくくり、長期(10年)ビジョンを描くことにしたそうだ。

「2031年には、主人の実家がある千葉県の佐原(さわら)に移住して、今住んでいる吹田、故郷の高岡の3拠点でデザイン制作と和のプロダクト開発・自社製品販売を展開する構想です。佐原では古民家を改築してギャラリー併設のデザイン事務所を作り、日本の良きものを届けるデザインをしたい。夫は『古民家暮らしは面倒そう』と、旧市街への移住を嫌がってますけど(笑)。楽しそうと直感したことを丁寧にやってみることから、未来はひらいていけると思うんです」と目を輝かせる。

現在は、堺注染の廃材を使ったつまみ細工キットの開発や、印刷会社の技術を活かしたオリジナル商品の企画に取り組んでいる。お客様がつくりたいものの価値をどうしたら高められるかと考えることに、ずっと面白さを感じてきたそうだ。

「10年愛されるデザインで100年続く経営を」

最後に、みつばデザインの経営理念を力強く紹介した平山さん。平山さんのデザイナーとしての歩みは、この先も周囲の、そして自身の想像を超えたものになりそうだ。

イベント概要

丁寧に未来をつむぐ。デザインと、生きることの話。

クリエイティブサロン Vol.302 平山直美氏

北陸の伝統工芸の街で育った私。大学・就職先では一流のクリエイターに囲まれ、「一生かけてデザインの道を極める」と信じて疑わなかった独身時代。しかし、結婚・出産後に体調を崩し会社を辞めたとき、「ここからの人生は余生かも……」と思いました。それでも今、なおデザインに関わり続けられているのは、ものづくりを愛する方々とのご縁に恵まれたからです。子育てと自身の健康回復に必死だった30代。偶然の開業から、スローペースで社会復帰した40代。そしてこれから始まる50代は、移住と法人化への挑戦。自分と世界をつなぎ続けてくれる「デザイン」のエピソードをお話しします。

開催日:

平山直美氏(ひらやま なおみ)

みつばデザイン

デザイナー

富山県高岡市出身。筑波大学でプロダクトデザインを学び、卒業後はパナソニックデザイン社にて、インタフェースデザインの調査研究・先行開発に携わる。結婚・出産・体調不良を経て一度仕事を離れるが、子育てのかたわら少しずつデザインに取り組み、2015年に「みつばデザイン」を開業。現在は吹田市を拠点に、グラフィック制作・ブランディング支援・ものづくりのデザイン伴走を行っている。

公開:

取材・文:岡島梓氏

*掲載内容は、掲載時もしくは取材時の情報に基づいています。