モノづくりのカギを握る黒衣のなかの黒衣=「型」に注目!

クリエイティブサロン Vol.110 中津壮人氏

クリエイティブの現場での“あるある”のひとつとして、こんな局面に出くわすこと、ありませんか? 練りに練った立派なコンセプトや素晴らしいデザインがようやくでき上がり、さていよいよカタチに……という場面で、また煮詰まる……。今回の「クリエイティブサロン」では、そんな“あるある”を、「型」からのアプローチで解決してきた専門家が登場した。文房具メーカーで金型製作に携わったのちに独立し、プロダクトシーンに新風を起こそうとしている中津壮人さんを招いて、平素はあまり目に触れることのないさまざまな「型」について、まずはレクチャー形式でトークはスタートした。

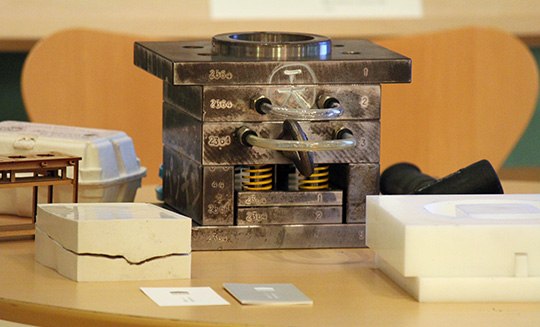

「型と聞いてもみなさん、あんまりピンと来ないでしょ?たい焼きの型ぐらいは思いつきますか?」と中津さん。確かに、工場などで使われる金型ぐらいなら聞いたことはあるけれど、という人が多いかもしれない。中津さんはこの日のために、イベント会場にいくつかの金型のサンプルを持ち込んでいた。そのひとつが、重さが30kgぐらい、縦横高さが20cmほどの四角い鉄の塊。実はこれ、直径たった1cm足らずのプラスチック製のキャップ状のものを造る金型だと聞いて、みな思わず覗き込む。樹脂を流し込む注ぎ口だったり、完成した製品を取り出す仕組みだったり、他にも熱や圧力に対する耐性やら、繰り返し使っても狂いが出ない精度やらなにやら、数えきれない計算の上にこの金型が作られていて、そこからやっと小さなキャップが生まれるというわけだ。製品がもっと大きいものだと、もちろん金型も大きくなるそうで、例えば文房具の場合なら、通常の金型で600~800kgするものもザラだそうだ。

中津さんは、文房具メーカー時代には、ハサミやファイル、マグネット、ランドセルなど、あらゆる製品の金型に関わってきた。担当したカッターナイフがグッドデザイン賞を受賞したこともある。テープのりの製造を担当したときは、使用する際にカチカチという作動音が出ないようにという要件を、金型段階で解決するといった仕事をしてきた。「デザイナーが上げてきたものを、コンセプトを崩さずに、実際に製造できる形に転換するのが金型設計の腕の見せどころです」。それだけではない。どんなアイデアでも製品化するために金型は作れるが、その場合の製造コストはどうなる?といった課題を、企画側と製造側の間を調節して落としどころを探るというところまでを担ってきたそうだ。

モノを金型視点で見てみよう。製品の成り立ちがより理解できる。

「ところで、身の回りのモノの形が、どんな金型で造られているかという目で見てみると、結構おもしろいですよ! 例えばこの椅子の足、どうやって曲げてるのかなとか」。言われてみれば、俄然まわりのモノの製造過程が気になってくる。“型博士”中津さんによるレクチャーは続く。型はまず、元の素材がなんであるかによって作り方が変わってくる。プラスチック樹脂の場合は、インジェクション成型という樹脂を流し込む型がメジャーだそうだが、金属ならプレス型とか、わかりやすい例でいえば革靴の木型とか、洋裁で使う紙のパターンも型。あらゆる製品はその素材に見合った型を通さずしてはできあがっていない。「型」は、消費者の目に触れることはないが、なければ成り立たない黒衣のような存在なのだとわかる。しかも黒衣だとはいえ、いやだからこそ確かなクオリティが求められる。

製品の仕様にもよるが、中津さんの経験では樹脂加工の型で、0.01〜0.001mmレベルの加工精度、海底2万mの水圧に相当する成型圧にも耐えうる高剛性など、厳しい条件をクリアしなければ、製造の要となる型としては機能できない。メーカー時代の中津さんは、自身もまるで黒衣のように、設計者と製造者の間をつなぐ役割を果たしてきたという自負がある。「設計が甘いと金型でカバーできない。加工のことをよく知らないと、本来は設計はできないものなんです」。型からの視点を持つことで、プロダクトの全体を見渡すことを学んだ文房具メーカー時代だった。

独立後のステージで披露するのは、「型」との新たな付き合い方。

プロダクトデザインにかかわる独自のスタイルを極めようと、会社を辞めて独立したのが1年前だ。きっかけのひとつは、知人に誘われて訪れたドイツ。ベルリンの木工工房に、自ら引いたテレビ台の図面を持ち込んで、プロトタイプ(原型)を作る体験をした。「図面からカタチができあがっていくワクワク感がありました。図面を介して人がつながるぞ、という発見がとてもおもしろいと感じたし、独立の推進力になりましたね」。社名の「マージテクツ」は、“マージ”(=つなぐ)、と“テクツ”(=つくる)を合わせたネーミング。作り手と使い手をつないでいくような設計をしたいとの思いを込めた。オフィスというより工房を意識して、「九条長屋スタジオフレーム」にシェアアトリエを構えたのは、図面を描くだけではなく、プロトタイプを自分の手で造るところまでを自分の領域にしたかったからだという。

現在は、「型」との新しい付き合いが楽しくてしかたがないようだ。大量生産品を作っていた頃には縁のなかった素材をいろいろ試している。例えば、モルタルや漆喰。プラスチックの型に流し込んでみるときれいに成型できることが分かった。その技法で製作したモルタル製の置時計は商品として販売もしている。また、ダンボールを水で溶かしてペーパーモールドを作ったりと、実験的な製品の試作はこれからも続く。

型作りから学んだ視点で、プロダクトの新たな地平を拓く。

さらに、一見「型」から離れたように見える取り組みもここから発信している。それは「移動式茶室」と「移動式キッチン」というユニークなものだ。茶室の方は、京都の日本茶インストラクターから、お茶と本のある移動空間を用意したいという相談を受けてプランした。工具を使わずに15分で組み立てられるという“どこでも茶室”を木工家とのコラボで実現させた。キッチンは、自宅介護や空き家問題を背景に発想し、ガスや水道がない場所でも炊事ができるよう配管接続が不要な設計とした。これらのほかにも、図書館でワークショップとして取り組んでいる「としょつく~魅力的な本棚を作る~」では、ダンボールを使ってポケット型の本棚を作ってみたり。ネジを1本も使わず組み立てや組外しが可能な家具「ヘキサジョイントファニチャ」は、レーザーカッターで製作し、設計の自由度を増す工夫もした。

こうしたチャレンジを支えているのは、ツールとしての「型」から一歩進んで、仕組みとしての「型」の視点だと中津さんは考えている。「どこでもお茶が点てられたらいいなとか、水道がないけど料理できたらなど、さまざまなニーズを解決するのに、つなぎの役割を果せたらいいかな」。つなぐためには、コンセプトがなければならない。そのコンセプトこそが「型」であるという考え方だ。モノづくりのはじまりから終わりまでを俯瞰する立ち位置が、まさに“型博士”として培ってきたユニークなスタイル。「クリエイターのような発信者側の気持ちもわかるし、製造現場にも入っていけて事情も理解できる、というのが自分の強みかな。あまりないジャンルだと思う」とご本人が語る通り、プロダクトデザインの世界に新風を吹き込んでくれることに期待したい。

イベント概要

型でつながるモノづくり

クリエイティブサロン Vol.110 中津壮人氏

「型」という言葉から何を想像しますか? 製造の現場から切り離せない「型」という道具のことを切り口に、モノをカタチにすることの話をしてみようと思います。文房具の金型製作に携わっていた頃の話から、現在のモルタル型製作の試行錯誤、果ては型をはさまないデジタルなCNC加工の取組まで、自身の話も交えながら、「型」は面白いなと思える(かもしれない)話をしようと思います。そこからプロダクトデザインのヒントがこぼれ伝わる…なんてことはないかもしれませんが。

開催日:2016年9月6日(火)

中津壮人氏(なかつ たけひと)

マージテクツ

マージテクツ代表。幼少は鉄道関係の鉄工をする父方の祖父、日本家屋の設計施工をまとめる大工の母方祖父の背中を見て育つ。大阪大学で機械工学を専攻し、大学院では設計支援システムについて研究。大学院卒業後はコクヨ株式会社に入社し、樹脂成形を用いる文具製品の製品設計から金型製作まで携わる。現在は3DCADを用いて、製薬搬送機器や茶室、キッチンシステムなど様々な設計に携わる。仕事のかたわら、ビブリオバトルやメイカーズ系ワークショップを企画・開催。香川県出身。1984年生まれ。妻と子供2人で4人暮らし、本が好き。

公開:

取材・文:大野尚子氏

*掲載内容は、掲載時もしくは取材時の情報に基づいています。