コピーとデザインの幸せな関係。「最強のふたり」が生み出す世界観

佐古田英一 × 田中有史「さとた、デとコ。」

グラフィックデザイナーには、頭のなかにあるイメージを言葉にして定着させてくれる、信頼できるコピーライターが必要だ。その逆もまた然り。互いの可能性を引き出しあう理想的な関係を築いてきた「最強のふたり」。それが旅する田中有史オフィスの田中有史さんと、株式会社セカンドセカンド(2ND2nd)の佐古田英一さん。30年を超える盟友がこれまでの仕事を振り返り、その過程で確立した方法論や世界観を語り尽くした。

今もふたりの仕事に引き継がれる「一点豪華主義」という方法論

コピーライターとして、デザイナーとして、広告の最前線を駆け抜ける存在である、田中有史さんと佐古田英一さん。ふたりが知り合ったのは30数年前。’97年に独立した田中さんが、佐古田さんを紹介されたのが、すべてのはじまりだ。「数々の武勇伝も聞いてたし、代理店で佐古田さんのDMは目にしていたんです。そこには『大阪で一番ADCに載っているプロダクション』と書かれていて。だから会うまではどんな人かと思っていたんですよ(笑)」

それが時を経て、今では盟友と呼べる関係に。「いちばん密な時は、365日のうち70日ほど佐古田さんの事務所に泊まってた。それぐらい突き詰めてやっていたから、相手が今なにを考えているか、だいたいわかるんです」

出会った頃の仕事として紹介されたのは、宝塚ファミーランドにあったスケートリンクのポスター広告。ダルメシアンが楽しげに滑るイラストに添えられたコピーは「ぼくは、スケートをアイス。」。公の場で仕事の話をすることは少ないという佐古田さんが、当時を振り返る。

「“犬がスケートしている”というイメージがまずあって。『年鑑日本のイラストレーション』や『illustration FILE』などを繰りながらいろんなイラストレーターの絵を想像したけれど、なにかが違う。そこで足を棒にして、あちこちと書店の児童書コーナーを巡り、絵本を一冊一冊眺めて、これだと思ったのがアメリカ在住のロイ・マッキーさんの作風。すでにリタイアされていましたが、特別に描いていただけた」。これによって「ほかの遊園地との差別化や、阪急の創業者がめざした品と格も表せたのではないかな」と自負する。

この頃は広告代理店の仕事が多く、大手企業の広告が並ぶ。「どこで目立つかがポイント。一点豪華主義というか。写真を使うとスタッフが増えたり小道具が必要になったり、撮影場所も必要になりますが、イラストであればその人に払うギャラだけを考えればいいので、よそではできない面白いことができるなと、この頃から考えていました」(佐古田さん)

この一点豪華主義は、今にも引き継がれているという。「予算の効率化、コミュニケーションの効率化というのはいつもテーマにしていて。予算が少ないのであれば、一点豪華主義が効果的。より頻度やリーチを上げることを効率化と呼んでいるのですが、見た瞬間に強いインパクトを与えられれば、すでに効率化はできている。だから仮に10万円の予算なら9万円を強い印象を残すイラストにかければいいと思うんですよ。結果として自分のギャラが減るんですけど」と語る田中さんに、佐古田さんも「それはお互い様なので」と笑う。

錆びない考え方、輝きを失わない旗印を得て

新しいデザインの方法論が見えてきた

「単発の仕事はアイデアに頼った作品が多かった。それがある時期から、僕が代理店の仕事をしないと決めたことで小さな仕事が増え、それによって世界観をつくりやすくなったんですね」と田中さん。その筆頭としてあげたのが「菊太屋米穀店」のブランディングだ。

最初に手がけたのはブレンド米の「須藤さんと木村さん」。ブレンド米は品質の良くない米を混ぜ合わせて、味や価格のバランスを整える。そのイメージを変えるべく、生産者を特定したブランド米同士を混ぜ合わせるというのが商品のコンセプト。そこで生産者の名前を全面に出し、トレーサビリティーが明確な信頼できる商品であることを表現した。

「何百と考えたなかから、シンプルなものが選ばれて。こういうふうにメーターを振りきる大切さは、佐古田さんに教えてもらいました」(田中さん)

パッケージの真ん中に大きく生産者の名前、その下に生産者のイラストと米の特徴が並ぶ。「その頃、米にも生産者の写真を貼ったものが増えてきた。これによって、肝心なお米の持つシズル感が損なわれていると感じていて。シズル感を大切にしつつ生産者も見せ、“これが菊太屋米穀店だ”と伝わるものにしました」(佐古田さん)

以降、このスタイルで60種類近くのパッケージが生まれる。クライアントの資料にあった「産地や品種ではなく、つくり手によって味が変わる」という言葉から、いずれもつくり手をフィーチャー。だからいちばん目立つのは「松本さんの南国一番便り超早場米」「しっとり甘い遠藤さんのさわのはな」といったコピーだ。商品のイラストや手描き文字は、社内のデザイナーである川上利男さんがすべて手がけた。「予算がない状況を逆手に取り、ほかとは違うことをアピールしてブランドを成立させる、という考え方です」(佐古田さん)

この後、佐古田さんはロゴのリニューアルも提案。「そもそもロゴマークは旗印のように、存在が一目でわからないといけない。そこで家紋を徹底的に調べ、光琳菊と呼ばれる紋をヒントに作成しました」。「シンプル・イズ・ベストというか、究極ですよね。覚えやすいし。これによってステータスが上がった感じがします」(田中さん)。今では多くの店で見られる、手で縛る形の米袋も考案し、それぞれの商品にPR誌「米本」も付けた。

米屋というのは、新米が収穫されたら1年は商品が変わらない。つまり店頭の風景はずっと同じ。それじゃ面白くないと、スポット商品として“一升=一生”とかけ、商品に“一升の感謝”“一升元気”のコピーで母の日、父の日、敬老の日用を、またヒトメボレという品種を使ったバレンタインやホワイトデーのギフト商品を開発した。こちらのイラストは当時社内デザイナーだった、さとうゆかりさんが担当。

「菊太屋さんの仕事は、世界観をトータルでつくるという考え方が検証できたし、多くのノウハウが貯まった気がします」と田中さん。対して佐古田さんも「一気通貫できた」と語る。「それと徹底して川上さんとさとうさんがイラストや文字を担当したことで、“個人の個性がブランドの個性をつくりうる”ことも学んだ。凄いカメラマンやアーティストに依頼するからいいブランディングができるわけではなく、まだ無名に等しいクリエイターでも、ひとつのブランドをつくり上げることができる。ブランディングにおけるデザインの方法論が学べましたね」

ブランディングの基本は「積み重ねること」

粘り強くやることでより大きな効果は生まれる

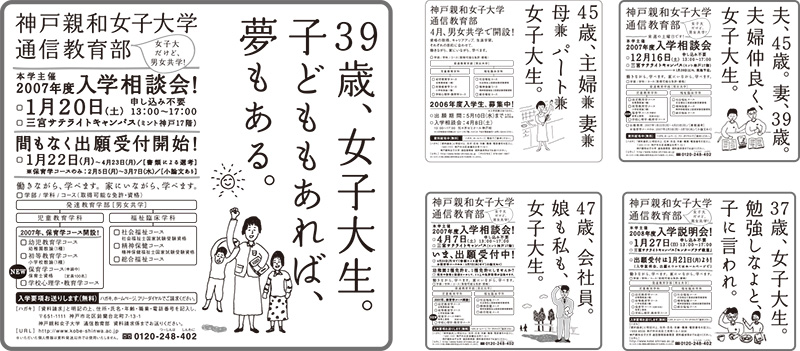

今に続く仕事といえば、神戸親和女子大学(現・神戸親和大学)関連の仕事も長い。最初につくった通信教育部のラジオCMが反響を呼んで新聞広告へと発展し、最終的には大学全体のキャンペーン広告にまで結びつけた。

新聞広告では、あえて毎回内容を変えたいと提案する。「僕はいつも“お金を残すより、達成感を残す”ことをコンセプトにしていて。通信教育部は性別・年齢問わず入学できるから、“39歳、女子大生。子どももあれば、夢もある。”みたいなコピーをずっと考えていました」と田中さん。数年にわたった広告は何百本にものぼり、『広告批評』では年間ベスト広告のひとつに取り上げられた。

学生募集の広告は、応募要項など掲載データがとにかく多い。それでも基本フォーマットを作成したとき、佐古田さんが「イラストとコピーのまわりに白場がないといけない」と強く主張したことで、メッセージが際立つ仕上がりに。パンフレットもキャッチコピーを大きく扱えるよう、使う色を2色に抑えてコストを下げ、代わりに通常10数ページのところを30ページにボリュームアップにするという佐古田理論が炸裂した。

着実に実績を上げ、大学のキャッチフレーズを依頼される。歴史や女子教育の実績といった、ありきたりのものではつまらないと悩んでいたところ担当者のつぶやきがヒントになった。「卒業生の約半数が教員免許を取っている」という話から、今も使われる「先生に なるなら、親和」のコピーが生まれた。「何年経っても錆びない、耐久性のあるコピーをつくることが大切」と語る田中さんの真骨頂といえる仕事だ。

さらに川上さんが、シンプルだが一度見ると絶対に忘れられないイラストを発明。この組み合わせで、大学案内から看板、駅の掲示板からノベルティまでさまざまな媒体でのキャンペーンを実施。TVCMにもこのイラストが使用された。「この顔を使えば、前後にどんな人気タレントが来ても負けない強さがある」(田中さん)。「髪がわずかになびくだけで、目と口以外は紙芝居のようにほとんど動かない。白地に赤と黒だけの画面がモニターに映ったら、凄く目立つだろうと考えたんです」(佐古田さん)

こうしたキャンペーンよって、「1年目に応募者が倍増」という大きな成果を残す。その後、共学化した際も「未来への羅針盤」を表現した新しいロゴマークを作成するなど、その関係は今も続く。「積み重ねることが、ブランディングの基本」であると実証された。

最初に考えたトーンとマナーを守り

現在地を的確に把握しながら次の一手を

この方法論を発展させたのが、来年80周年を迎える京都のうどん屋「冨美家」の仕事。長いつきあいのデザイン会社が廃業したため、田中さんたちに依頼が舞い込む。「デザイン事務所を変えるということはすべてが変わる。その覚悟があるのなら、僕たちもやりたい」と引き受けることになった。

「最初はパッケージのデザインから」と言われるも、ブランドの根幹をなす会社案内と商品カタログを兼ねたパンフレットを作成したいと提案した。この表紙にすべてが凝縮されているという。佐古田さん曰く「誰もが知っている京の童歌、“丸竹夷二押御池、姉三六角蛸錦、四綾仏高松万五条。表紙デザインにこの歌を正方形にして組んで、そのなかに店名と“冨美家のお取り寄せ”という言葉を織り込みました」

そして版画文字を開発して、挿絵のすべてをさとうさんが版画で作成する。これで「冨美家」という店のトーンをつくりあげた。「さとうさんが泣きながらつくった労作です(笑)。一点豪華主義が素晴らしいのは、いいものができたら永く使えるということ。実際、冨美家さんに関してはこの版画しか使っていないですから」(田中さん)。LINEやeギフトのバナーといった新しい試みも、あくまでも“冨美家の顔”で推し進めるなど、最初に考えたトーンとマナーを守った表現を徹底している。

また「とりそらたかく」という、鳥取中部を代表する産物や民芸品などを統一ブランドで発信していくプロジェクトも紹介。「ポスターでは印象を強く残すため、鳥の色は黒に。縁起が悪いと嫌がる人も出るかなと思いきや、全員が口を揃えて面白い、かっこいいと言ってくれた」(佐古田さん)。さらにすべての商品を「とり」をテーマにした新しいパッケージにリニューアルするという、とてつもなくハードルが高くエネルギーのいる展開方法を選択。50点以上ある商品のパッケージすべてに違う鳥がいる。こちらもさとうさんが、前回以上に泣きながら描き上げた力作だ。

言葉のチカラを信じるから

どこまでも可能性を追求できる

ネーミングの仕事が好きだと語る田中さん。「京阪のる人、おけいはん。」は関西で知らない人はいないほど。田中さんが生み出した「おけいはん」と言う愛称は、20年の時を経てすっかり私たちの暮らしに馴染んでいる。エポックをつくった仕事としてあげられた「NU茶屋町」では、500案ほどネーミングを考え、佐古田さんを驚かせた。「デザイナーは大変ですよ。打ち合わせのたびにネーミングが増えていくんですから。それに合わせたデザインをまた考えて。いつになったら終わるのかと思ってました(笑)」

「ネーミングを考える時に、どんなロゴになるか、田中さんはいつも考慮してくれています」。予約の取れない人気焼き鳥店「吾一」の新展開となるブランド「CHIKI CHIKI」のロゴでは、ローマ字表記の店名をふたつ縦書きにしてくっつけることで、洋が和に変換され、まるで家紋のようにも見える。

ふたりがともに好きだと言うのは、「FM COCOLO」のポスター広告。同局は阪神・淡路大震災後、外国人に向けてインフォメーションするメディアとして誕生した多言語放送局だ。広告は「ラジオのある風景」がコンセプトだったが、それは20年以上前の当時ですら国内では消えつつある景色。しかし東南アジアならまだラジオが生活の中心にあるのではと、佐古田さんがラフを描きまくり「世界15カ国をまわらせて欲しい」とプレゼン。そうして生まれたのが、写真家・高橋恭司さんによるポスター。ラジオが生活に溶けこむ風景がとても印象的だった。

「デザイナーとコピーライターによる仕事」の可能性を追求してきた先輩に、若いデザイナーから「クライアントに“コピーライターの重要性”をどう伝えるべきか」との質問が飛んだ。それに対して「ビジュアルも結局は言葉で転がすもの。言葉で考えないとできない」と答える佐古田さん。

「特にずっと続いていくブランディングにおいては、最初に言葉ありき。それがひとつの指針になって、言葉があることで滑走路ができ上がる。それさえ間違わなければ遠くまで飛べます。ですからデザイナーにとっても言葉が必要です。それが広告とアートとの違い。私たちがやっているのは自己表現ではなく、あくまでもクライアントを表現することなので、そのためには言葉で転がしていかないと。これは田中さんとの仕事を通して、私のなかで確信に変わりました」

この絶大なる信頼感。言葉が入ることで、1枚のイラストが、写真が、広告へと変身する。そんな言葉のチカラを信じる、最強のふたり。次に届けてくれるのはどんな世界だろうか。

イベント概要

佐古田英一 × 田中有史「さとた、デとコ。」

クリエイティブクラスターフォーラム

広告業界の第一線で活躍を続けているグラフィックデザイナーの佐古田英一氏とコピーライターの田中有史氏。互いに尊敬し、信頼し合い、「デザイナーとコピーライターによる仕事」の可能性を追求してきました。

本イベントでは、二人の仕事の根底にある、視覚的要素に頼りすぎず、コピーライティングやコンセプトで広告の力を引き出すことを重視する“ノングラフィック”という考え方や、商品や企業の世界観を長期的に構築し、戦術ではなく、結果としてのブランディングをめざす広告作法などについて、これまで30年以上もタッグを組んで世に送り出してきた数々の仕事を振り返りつつ、お話しいただきます。

開催日:

佐古田英一氏(さこた えいいち)

株式会社セカンドセカンド(2ND2nd)

アートディレクター / デザイナー

1957年大阪府豊中市生まれ。1990年広告企画制作会社REC2nd開設。2019年2ND2ndを設立。日本グラフィックデザイン協会会員。阪急のファッションビル「NU茶屋町」のネーミング、シンボルロゴ、およびオープニングキャンペーン広告全般を手懸け読売関西広告賞流通部門優秀賞受賞。大阪中之島に開通した「京阪中之島線」の開業キャンペーン広告全般により読売広告大賞読者賞受賞。「菊太屋米穀店」のブランディングで GOOD DESIGN 賞受賞。「親和女子中・高等学校」のペーパーバッグおよびノベルティグッズデザインで日本パッケージデザイン大賞金賞など受賞多数。「大丸・松坂屋百貨店」全店のクリスマスプロモーションのアートディレクションは2007年以来18年間継続している。理容美容専門学校「HAIRART(ヘアラルト)」、エフエム大阪「EASY851」、大阪メトロの駅ナカ商業施設「ekimo」、京都錦市場の老舗うどん店「冨美家」「神戸親和女子大学」「神戸親和大学」、大阪を代表するフレンチレストラン「La Becasse」、デイサービス「ぼのほーむ」、洋菓子店「confiteria S」、ヘアサロン「reefur」などブランディング多数。

2025年にご逝去されました。謹んでご冥福をお祈りいたします。

田中有史氏(たなか ゆうじ)

旅する田中有史オフィス

クリエイティブディレクター / コピーライター

同志社大学法学部法律学科を卒業。広告代理店、制作会社に勤務した後、1992年に田中有史オフィスを設立。現在、神戸親和大学の客員教授、神戸市外国語大学の広報顧問、大阪コピーライターズ・クラブの顧問などを務めている。コピーライターを名乗って40年を超える。京阪電車の「おけいはん」という言葉を発明。大阪キタの商業施設「NU茶屋町」「NU茶屋町プラス」、大阪メトロの駅ナカ商業施設「ekimo」、予約のとれない焼き鳥店「吾一」のセカンドブランド「CHIKI CHIKI」などのネーミングを開発する。神戸親和女子大学(現神戸親和大学)の「先生になるなら、親和!」、ロブ・ライアンを起用した大丸松坂屋の百貨店の「happy holidays」、京都錦市場の老舗うどん店「冨美家」のブランディングなど長年続いている仕事は数多い。神戸親和女子大学「先生になるなら、親和!」のコミュニケーションデザインで、初年度いきなり志願者が倍増するという結果を残した。「菊太屋米穀店」のブランディングが高く評価され、そのビジネスデザインに対して「グッドデザイン賞」を受賞した。

公開:

取材・文:町田佳子氏

*掲載内容は、掲載時もしくは取材時の情報に基づいています。