クリエイティブにおける社会性と倫理性とは

〜プロジェッタツィオーネを学ぶ旅で受け取るもの〜

メビックでは2015年より、「イタリアンデザインの本質・プロジェッタツィオーネを学ぶ旅」と題し、現代のイタリアの様々な分野で、その土地の自然や地域社会、そして人々の心身の健康を大切にしながら、創造力を持って活動している実践者たち(プロジェッティスタ)を訪問する研修を行ってきました。

今回のフォーラムでは、研修のコーディネーターであり、アーティスト・批評家の多木陽介氏と、過去にイタリア研修に参加した3名のクリエイターが、研修でどんな人と出会い、何を学んだか、それが現在のクリエイティビティにどう活かされているかについて語り合いました。

多木陽介氏:批評家 / アーティスト

プロジェッティスタたちの「控えめな創造性」とは

まずイントロダクションとして、かつて“プロジェッティスタ” (progettista)とよばれたイタリアのデザイナーたちのお話をしましょう。

第二次世界大戦後、1950年代から60年代のイタリアには、いわゆる現代のデザインとは全く異なる思考や方法で、ものづくりの仕事をした人たちがいました。代表するのが3人のデザイナー、ブルーノ・ムナーリ氏(1907〜1998)、アッキレ・カスティリオーニ氏(1918〜2002)、エンツォ・マーリ氏(1918〜2002)です。

当時のイタリアには、まだ“デザイン”という言葉が市民に浸透しておらず、「プロジェクトを考えてつくる」ことを意味する、“プロジェッタツィオーネ”(progettazione)という言葉で代用していました。そして、ムナーリ氏やカスティリオーニ氏など、その実践者たちは自らをプロジェッティスタと呼んでいました。

プロジェッティスタたちのものづくりには、高い“社会性”と“倫理性”が備わっていました。利益や名声よりも、社会のため、人々の幸せや健全な暮らしのため、さらには市井の人々の知性を育むために、自らの創造力を使おうという姿勢があったのです。もちろん彼らは、とても革新的でモダニズム的な思考を持っていました。しかし同時に、ただ前だけを見るのではなく、人々が歩んできた歴史、地域に根づいた土着の文化や風土などにも目を注ぎ、そこから多くのことを学びながらものづくりをするという姿勢を忘れませんでした。このように、自分のアイデアを一方的に形にするのではなく、世界(物質・物・人・社会)と混じり、その対話から創造の道を探る彼らの創造力のあり方を、私は「控えめな創造力」と呼んでいます。

しかし1970年代以降、行きすぎた消費文化が世界を支配するようになると同時に、彼らのものづくりの根幹となる思想や哲学は次第に忘れ去られてしまいました。日本でも、他の国々でも同じです。社会性や倫理性を持ってものづくりをしている人は、希少な存在となっていったのです。

ところが21世紀に近くなった頃から、プロジェッティスタたちと似た思想や哲学を持って活動しようとする人たちが、再び現れはじめました。“効率性”や“生産性”が過度に重んじられる消費主義的社会への強い流れに危機感を感じ、それとは逆方向、つまり歴史や文化、環境、人間性を重んじ、社会性や倫理性を持ちながらじっくりと地に足をつけて活動しようという人たちが、教育やまちづくり、出版など、世界の各分野に見られるようになったのです。

そのような人たち、つまり「控えめな創造性」を持った現代のプロジェッティスタたちからクリエイターとして学ぶべきことが多くあるのではないか。そのような考えから、メビックを通して若いクリエイターのみなさんをお招きし、イタリアで活動する現代のプロジェッティスタたちを訪問する研修を、これまで4回にわたって行ってきました。

今日は、過去にこのイタリア研修に参加された3人のクリエイターの方が、どんな人と出会い、何を見てどう感じたかを語っていただきましょう。

原田祐馬氏:UMA/design farm

「地区の家」と児童書出版社・カルトゥージア社を訪れて

まずトリノ市とアレッサンドリア市という2つの都市にある「地区の家」の話をしましょう。

「地区の家」とは、その都市で暮らす市民自らの手によってつくられた公共空間です。それぞれにその都市や地域の社会背景があり、抱えている課題も異なります。まず、トリノ市のサン・サルヴァリオ地区は、90年代からアフリカ系の移民・難民が増え、地域住民との間に起こる摩擦や治安の悪化が課題となっていた地区です。そしてアレッサンドリア市は、2012年に市が財政難に陥り、市民サービスが一切できなくなったという自治体です。

それぞれの地区の家には、暮らしの中で生じるいろいろな問題の相談窓口、子どもの学習支援や大人向けの講座など教育や文化活動が行われるスペース、障がいのある人が就労できるカフェやレストラン、古着ショップ、スタートアップ企業が集まるコワーキングスペースなど、さまざまな事情をかかえる人、働き方をする人たちが集う場所があります。僕は数回訪れているのですが、その度に空間がアップデートされ、活動の幅が広がっています。常に何かが動いていて、生活者の底力のようなものを感じます。

2つの都市の地区の家に共通するのは、「公のサービスを待っているだけではいけない」と、市民が自発的に立ち上がって生まれた場所であるということ。そしてその場所のリーダーたちが、地域住民の声、子どもたちや高齢者、移民など全ての生活者の声に耳を傾け、その必要を満たすために、創意工夫しながら活動されているということ。まさに社会性、倫理性を大切にしながら、じっくりと場づくりをされているという事例だと思います。

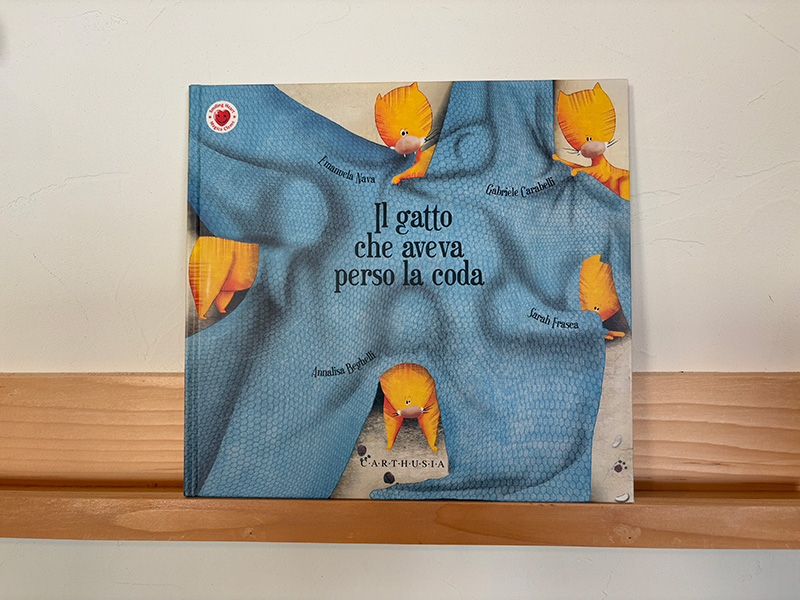

もう一つ紹介するのは、ミラノにある児童書出版社・カルトゥージア社です。創設者で編集長のパトリツィア・ゼルビさんは、現代社会の中で子どもたちが直面するさまざまな課題に向き合い、生きづらさを抱える子どもたちに対して、それをケアするような絵本をつくられています。扱うテーマは、今を生きる子どもたちが直面する、また将来直面するかもしれない厳しい現実。そのテーマに対して、その分野の専門家、当事者の親やそうではない親、子どもたち、そこに作家や画家などが参加する形で“フォーカスグループ”というチームをつくり、議論を深めながら絵本がつくられます。その制作プロセスそのものが素晴らしく、さらにできあがった絵本は、芸術的にも優れていて、ファンタジーの中にリアリティがある。「子どもたちに本物を届けたい」というパトリツィアさんの情熱に心を打たれました。

江口海里氏:KAIRI EGUCHI STUDIO Inc.

カヴァリア・スタジオで出会ったものづくりの倫理と美学

ジャンフランコ・カヴァリアさんは、建築はもちろん、空間構成、プロダクトなど幅広くデザインを手がけられているデザイナーです。スタジオの中は、まさにアイデアの宝庫。僕はここを訪れて、それまでの自分の考え方がいかに凝り固まっていたのかということに気づかされました。今日は私がカヴァリアさんかお聞きしたキーワードの中から2つを紹介します。

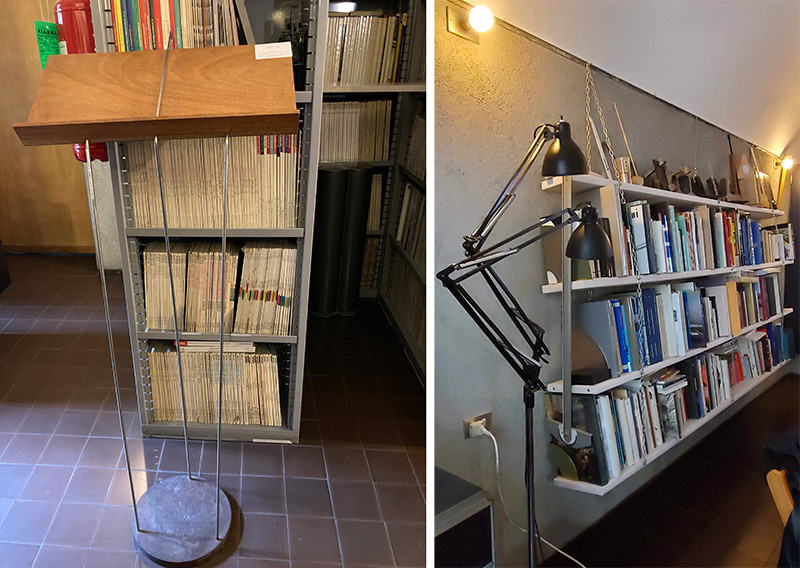

まず一つは「重力」。たとえば、スタジオの中にあるこの棚。床に置いてあるのではなく、壁の上部に取り付けられたピクチャーレールから、チェーンで棚板を吊り下げてあるものです。棚板はすべて壁側に向かって微妙な角度がついており、重力が奥に向かってかかるために、物が落ちにくい。棚板は水平でなければいけないと思い込んでいた僕にとっては、この設計は本当に衝撃的でした。重力は目に見えない。けれど万物に対して絶対的にかかる力です。それを設計に生かそうという発想は、それまでの私には全くありませんでした。地球に生きている以上は抗いようのない法則、自然の摂理を、いかに優しく柔らかく吸収して設計につなげていくか。その姿勢がこそが「控えめな創造性」と言えるのだと思います。

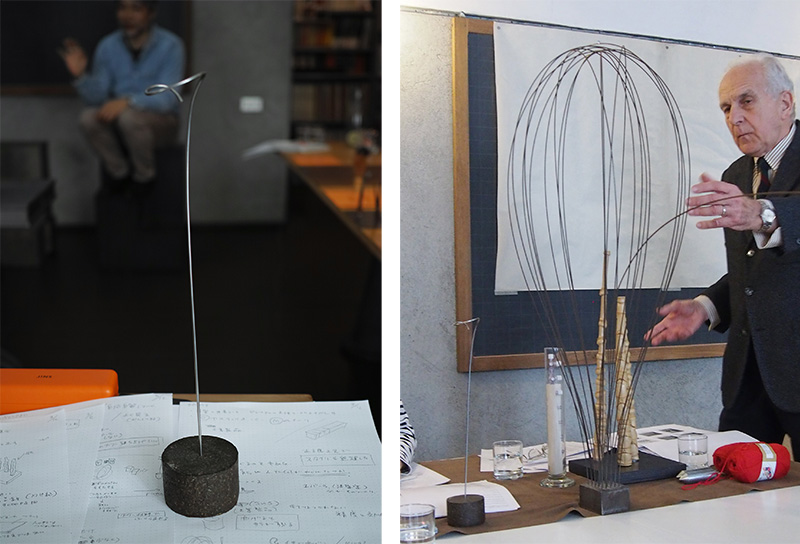

もう一つは「自然」。分かりやすい例を紹介しましょう。ここにピアノ線でできたオブジェがあります。使われているピアノ線は、両端を土台にあいた穴に差し込むという条件が与えられているだけで、素材の特性によってピアノ線自身がまるで意志を持っているかのように、伸びやかで美しい曲線を生み出しています。一方で、こちらのステンレスの針金のオブジェの曲線は、人の手によって無理やりねじ曲げてつくられたもので、ステンレスという素材の意志は全く尊重されていませんよね。

多くのデザイナーは、自分の力でデザインを生み出したいと考えがちです。私自身もデザイン事務所で下積みをしていた若い頃は、スケッチをたくさん描いてフォルムを自分で考え出すというやり方で仕事をしていました。

私がカヴァリア・スタジオで学んだことは、自分の力だけでコントロールするのではなく、素材や技術ときちんと対峙し、観察して、それが本来持っている力をうまく引き出すというデザインのあり方。その思考を知ったことは、私を大きく変えてくれたと思っています。

中井詩乃氏:chicai

教育農場で受け取った創造性の“種”

ブルーノ・ムナーリ協会の会長、シルヴァーナ・スペラーティさんが運営される教育農場は、ミラノから電車と車で約1時間。なだらかな丘にブドウ畑が広がる田舎町にあります。ブルーノ・ムナーリ氏は、20世紀のイタリアを代表するアーティスト、グラフィックデザイナー、プロダクトデザイナー、絵本作家、教育者と多方面で活躍された方。晩年は子どものための美術教育に力を入れ、その考え方はブルーノ・ムナーリ・メソッドとして現代に継承されています。

シルヴァーナさんは、そこにいる人を丸ごと包み込むような大らかさのある人でした。そして、彼女のワークショップは、私がそれまでの人生で受けてきたどんな授業やワークショップよりも心地のよいものでした。常に余白があり、考えを押し付けられない、否定されない。こういう伝え方があるんだということが、まず発見でした。

教育農場につくと、まずは庭のテーブルに並ぶコーヒーとお菓子でおもてなしを受けます。私たちはおしゃべりをしながらその時間を楽しんでいるのですが、実はシルヴァーナさんの中では授業がすでに始まっている。これは後から聞いた話なのですが、その時間に参加者がどんな人たちなのかというのを見ているんだそうです。それによって、今日準備した内容が本当に合っているのか考えていらっしゃる。そういう柔軟性のある方なんです。

私たちが受けたワークショップは、ブラシや筆など道具と墨汁を使って、考えられうる「点」と「線」をできるだけたくさん描くことから始まりました。道具を変えたり、描き方を変えたりして、いろんな点と線を描こうとするのですが、それが難しい。そのうちに、シルヴァーナさんの「遊ぶようにね」という言葉に、たとえば筆を口に加えて描く人、壁に貼って描く人などいろんな描き方をする人が出てきます。その次に、みんなが描いた大量の点と線を並べ、それらを観察し分類します。分類は、たとえば大きい、小さい、長い、短いなど客観的な見方ができる線、リズミカル、楽しそう、静かなど主観的な見方ができる線などです。そして大きなグループができたら、それをさらに細かく分類していく。手をしっかり動かした後、点と線にはどういうものがあるのか頭を使って分析していくのです。

ワークショップを夕方まで受けた後、シルヴァーナさんは「翌朝、宿泊するホテルから教育農場まで歩く道のりの中で、点や線を見つけて写真を撮ってくる」という宿題を出されます。そうすると、見える、見える!世の中にこんなにいろいろな点と線があったのか!って思うほど、たくさんの点と線が見えてくるんです。目の解像度が上がるというのでしょうか。前日に受けたワークショップによって、自分の中にちゃんと点や線の辞書ができていることを体感しました。

教育農場の2日間で、手と頭を動かして、私はたくさんの種をもらったと感じています。かつての私は、まるでロボットのようなものづくりをしていたと、今、思えます。簡単なリサーチをして、すぐ形を決めて、試作を作って、商品化。時間もコストもかからない。自分がかけるエネルギーも少ないし効率がいい。でもこのやりかたは、健康的じゃないなという思いがずっとあったんです。

今、少しずつ、イタリアでの経験が自分の中で醸成されて、自分のものづくりが変わってきているように思います。プロジェクトに関わる人たちと一緒に旅をするような、そんなものづくりがしたいと考えて、少しずつ実践をしています。たとえば何か新しい製造技術を知ったとき、職人さんが技術をどう使っているのかを現場で観察し、技術が生まれた背景を聞き、技術のよさが活きるような実験や試作をしてみる。自分のやり方や考えを丁寧に伝えていくと、クライアントや周りの人たちの中にも理解してくれる人が増えてきたと感じています。

現代の超スピード社会、消費主義社会の中で生きている私たちは、何でも最速・最短コースでやることがいいと思いがちです。長距離走的なものづくりは、なかなかゴールが見えず、不安に思うこともあります。けれど、じっくりつくるというプロセスそのものをおもしろがること、そこから生まれるものを大切に育てること。教育農場でのワークショップで私が受け取った、一番の大きなことだと思っています。

トークセッション

プロジェッティスタから受け取ったもの、それはあたりまえの“人間らしさ”

登壇者

原田祐馬氏

UMA/design farm

江口海里氏

KAIRI EGUCHI STUDIO Inc.

中井詩乃氏

chicai

ファシリテーター

多木陽介氏

批評家 / アーティスト

多木氏

私がこのイタリア研修で持ち帰っていただきたいことの一つに、クリエイティビティとは、まず相手のことをよく「聞く」ことから始まるということがあります。それについて、何か思うことはありますか?

中井氏

私はアレッサンドリアの地区の家の近くの市民農園のことを思い出します。この農園は、できるだけ農薬を使わずに野菜を育ててほしいと考えられていて、農園の中にこんな張り紙があったんです。「自分たちが食べる分だけつくってください」。農薬をやめさせるための最短距離の言葉として「農薬禁止!」と書けば簡単です。けれどそうではなく、自分や家族が食べる野菜には、できるだけ農薬を使いたくないですよねと、相手に語りかけて、あとは委ねるという伝え方が素敵だなと思いました。

多木氏

相手の心を探るように聞きながら伝えると、命令しなくてもちゃんと伝わるということを教えてくれるようなエピソードですね。

江口氏

僕はカルトゥージア社の絵本づくりのプロセスがとても印象的でした。たとえば、『しっぽをなくしたねこ』という絵本は、脳腫瘍の子どもたちのために生まれた絵本です。放射線治療を受ける子どもたちは、少しでも動くと放射線の位置がずれてしまうので、頭をメッシュ状の専用マスクで固定されてからCTスキャナのような治療台に乗せられるそうです。ところが多くの子たちは、その治療台とマスクを怖がるために、やむを得ず全身麻酔をすることになります。小さな子どもたちにとって全身麻酔はリスクです。子どもへの麻酔を避け、怖がらずに治療に臨めるようにとつくられたのが、この絵本です。

絵本をつくる際には、原田さんのお話にもあったように、フォーカスグループの中で当事者の子どもたちや家族、専門家の声をじっくり聞くことで課題を洗い出し、そこからどんな物語を子どもたちに届けるかを考えて創作されたということです。

多木氏

いろんな人の声が創造の根っこにあるからこそ、絵本が子どもたちの心に響くのでしょうね。この絵本を読んだ当事者の子どもたちは、本当に治療台も専用マスクも怖がらなくなるそうですよ。

原田氏

僕は教育農場でのワークショップを思い出しました。僕が受けたワークショップでは、まずA4サイズの紙を渡されて、シルヴァーナさんから「これを言葉で説明してみて」と言われました。僕はその時に「コピー用紙です」って答えちゃったんです(笑)。シルヴァーナさんはすかさず、「本当にコピーにしか使えないの?」って。そこから、一枚の紙がどういう情報を持っていて、どんな声を発しているのか。みんなで考えていくんです。たとえば「軽い」って言うと、「それはどのぐらい軽いのか?」って。その中で、見えないものを見よう、気づこうとすることこそが「素材の声を聞く」ことだと実感しました。僕の中でものごとを見る目が、大きく変わりました。

多木氏

紙のパッケージを見れば、製造した会社名、大きさや重さなどが記載されています。けれどもそれは、ただの情報であって、素材の“声”を聞いたことにはなりませんよね。

原田氏

はい。その後は、紙を折ったり切ったりしながら、「紙の声を聞く」という作業をしました。僕は紙をくしゃくしゃに丸めて、15分間ほど手の中でコロコロと転がしました。そうすると、紙の繊維が切れるのか、そのうちに音がしなくなり、広げるとA4より小さくなっていました。コピー用紙が全く別の質感に変わったんです。「素材の声を聞く」ためには、こちら側からもアプローチする必要があるんだということも学びました。

多木氏

ムナーリ・メソッドは、美術教育のように見えるのですが、絵や工作が上手になる以上に、私たちに大切なことを教えてくれます。それは“世界を見る目”なんですね。

中井氏

そう、今思うと、私はイタリア研修に参加して、自分の中の“軸”のようなものが見えてきたような気がします。それは、自分がプロダクトデザイナーであるということ以上に、人とモノのとの関係について問い続ける人でありたいということです。

江口氏

僕にとっては、自分の力で“つくる”こと以上に、“育てる”ことに近いものづくりのあり方があることを知ったのはとても大きかったですし、その後の活動に大きく影響しています。カヴァリア・スタジオで見たピアノ線と針金の二つの模型は忘れられません。

多木氏

みなさんそれぞれの中で、創造性というものに対する考え方が変わってきたということでしょう。教育農場のシルヴァーナさんが、ワークショップの中で「自分たちの生活は、自分たちでつくるんだ」とよく言われます。これは、エンツォ・マーリ氏も同じ意味のことを言っています。「自分で考えて作ること。それが他人に自分の生き様をデザインされてしまわないための最良の方法なのだ」。

私たちはいつの頃からか、より速く、より多く、より効率的であることが絶対であるという現代社会の価値観にどっぷりと浸って生きています。「コスパ」「タイパ」という言葉が子どもたちの中にまで浸透し、失敗や余白を許さない社会。それは誰かが勝手に設計している社会であり、一部の人たちだけに都合よく設計されている社会。マーリ氏の言う「他人に自分の生き様をデザインされて」しまっている状態と言えます。

それぞれの人が、それぞれの創造力を使い、そこから抜け出して自分なりの生活をつくっていくこと。何も“クリエイティブの天才”である必要はないんです。今日の話に出てきた人たちも、優れたクリエイターですが天才ではありません。誰でも意識を持って、自分で選べばできることなのです。

原田氏

そうですよね。実際、イタリアで出会った人たちは、本当に普通の人たちでした。ただ、周りの人や環境に対する思いやり、土地の歴史や文化に対する畏敬の念が、とても深かった。僕も日々の立ち振る舞いや人とのコミュニケーションも含めて、変わっていきたいと自然に思えました。

江口氏

僕は、「なるだけ身構えない人間になろう」と思うようになりました。こちらが構えていると、相手も話しづらく、こちらも話を「聞く」ことができない。そこにいい関係性は生まれませんよね。

中井氏

周囲の人が困っていたり、つらそうにしていると気づいた時に、ちょっと声をかけてみるというようなことが、その一歩なような気がします。私もそういう人でありたいなと思います。

多木氏

中国の孟子の言葉に「惻隠(そくいん)の情」という言葉があります。「人の痛みを自分の痛みのように感じる感性」という意味の言葉ですが、まさにみなさんがイタリア研修で受け取られたものは、惻隠の情が基礎となる創造性ですね。もともと誰もが持っているはずの感性なのに、現代はそれを忘れてしまいがちな社会になっている。それを少しでも取りもどすために、私たちはどんな創造力を、どう使っていくべきか。それを考えるためのきっかけをつくる研修だと思っています。「人間らしさを回復する旅」と言うのでしょうか。

一同

うんうん。

多木氏

会場のみなさん、メビックではまた2025年3月にこの研修を企画されています。ご興味があればぜひご参加ください。本日はどうもありがとうございました。

イベント概要

イタリアンデザインの源流—プロジェッタツィオーネの本質を探る—

クリエイティブクラスターフォーラム

イタリアで「デザイン」という言葉が普及する前に代わりに使われていた「プロジェッタツィオーネ」という言葉は、実は現代の「デザイン」よりもはるかに幅広く、より人間的な創造的思考のメソッドを備えていました。イタリアでも消費文化の中で忘れがちなこの言葉ですが、自然環境、社会環境、精神環境とあらゆる次元で危機に陥っている現代世界において、もう一度本当に社会的で持続性のある創造力を発揮するために、今一度学び直すべき創造的思考となっています。

ローマに在住し、批評家として活動する多木陽介氏は、20世紀のデザイナーの巨匠、アキッレ・カスティリオーニ氏らと交流を重ね、彼らのものづくりについて研究・発表を行ってきました。メビックでは、2015年度から多木氏をコーディネーターとして、北イタリアで活動するプロジェッティスタを訪ね、彼らから「プロジェッタツィオーネ」の本質を直に学ぶ研修ツアーを実施してきました。

この度、多木氏の帰国に合わせ、これまで研修ツアーに参加した3人のクリエイターとともに、研修ツアーを通じて学んできた「プロジェッタツィオーネ」の本質について語り合うフォーラムを開催します。極めてサステナブルな創造力の方向性を示してくれる現代の指針的存在としての「プロジェッタツィオーネ」について、4人のセッションからその本質を見いだしていただければと思います。

また、2025年3月に実施予定の北イタリアにおけるプロジェッタツィオーネを学ぶ研修ツアーの概要説明も行います。

開催日:

多木陽介氏(たき ようすけ)

批評家 / アーティスト

1988年に渡伊、現在ローマ在住。演劇活動や写真を中心とした展覧会を各地で催す経験を経て、現在は多様な次元の環境(自然環境、社会環境、精神環境)においてエコロジーを進める人々を扱った研究(「優しき生の耕人たち」)を展開。芸術活動、文化的主題の展覧会のキュレーション及びデザイン、また講演、そして執筆と、多様な方法で、生命をすべての中心においた、人間の活動の哲学を探究。2015年からは、メビックとともに、プロジェッタツィオーネを現代イタリアの様々な分野において受け継ぎ学ぶ「移動教室(イタリア研修)」を企画、実施している。著書に『アキッレ・カスティリオーニ 自由の探求としてのデザイン』(AXIS)、『(不)可視の監獄 ーサミュエル・ベケットの芸術と歴史』(水声社)、『控えめな創造力-人間がまだ忘れ切っていないある創造力についての覚え書き』(どく社)、翻訳書にマルコ・ベルポリーティ著『カルヴィーノの眼』(青土社)、プリーモ・レーヴィ著『プリーモ・レーヴィは語る』(青土社)、アンドレア・ボッコ+ジャンフランコ・カヴァリア著『石造りのように柔軟な』(鹿島出版会)、アンドレア・ボッコ著『バーナード・ルドフスキー 生活技術のデザイナー』(鹿島出版会)等がある。2014年度よりメビックエリアサポーターに就任。来年3月実施予定の研修ツアーでは、現地滞在期間中全日程ツアーに同行し、訪問先についての解説、通訳、基礎セミナー講師などを担当。

原田祐馬氏(はらだ ゆうま)

UMA/design farm代表 / アートディレクター / デザイナー

1979年大阪生まれ。京都精華大学芸術学部デザイン学科建築専攻卒業。UMA/design farm代表。どく社共同代表。名古屋芸術大学特別客員教授、グッドデザイン賞審査委員。大阪を拠点に文化や福祉、地域に関わるプロジェクトを中心に、グラフィック、空間、展覧会や企画開発などを通して、理念を可視化し新しい体験をつくりだすことを目指している。「ともに考え、ともにつくる」を大切に、対話と実験を繰り返すデザインを実践。著書に『One Day Esquisse:考える「視点」がみつかるデザインの教室』(誠文堂新光社)。愛犬の名前はワカメ。

http://umamu.jp/

https://www.instagram.com/umadesignfarm/?hl=ja

江口海里氏(えぐち かいり)

KAIRI EGUCHI STUDIO Inc.代表

インダストリアルデザイナー / ブランドディレクター

1980年大阪生まれ。大阪府立工芸高校プロダクトデザイン科、大阪市立デザイン教育研究所プロダクトデザインコース卒業。「デザインで人とモノのいい関係の構築」を信条に、国内外の工業、工芸に向き合い、技術、価値、文脈を捉え、適切な製品に仕立てていくと共に、付帯するロゴ、タグライン、パッケージなどブランド構築支援を行う。2024年にはじまった自律分散型デザインイベント「DESIGN WEEKEND OSAKA」発起人。セレクトショップ「WELD DESIGN STORE」店主。ポッドキャスト「デザインシテン」パーソナリティ。日本インダストリアルデザイン協会JIDA 2021-2022関西ブロック長。

中井詩乃氏(なかい しの)

chicai

プロダクトデザイナー / クリエイティブディレクター

1988年和歌山生まれ。京都芸術大学卒業後、TERUHIRO YANAGIHARA STUDIOにてプロダクトを担当し、1616 / arita japanなどに携わる。その後、アイデアグッズメーカーの商品企画を経て2016年に独立。2020年chicai(近い)を設立。たまの休日に、古物・ファッションなどを中心に扱うお店「HOME SHOP 谷町六丁目店」を営業。なぜその姿をしているのか、どうして生まれたのか、 価値あるものからガラクタまで、さまざまな視点で読み解きながら、 ものと人との関係性を模索している。

公開:

取材・文:岩村彩氏(株式会社ランデザイン)

*掲載内容は、掲載時もしくは取材時の情報に基づいています。