組版とグラフィックデザインの力を生かした本づくりを極めたい。

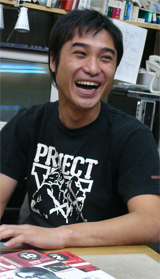

松本 久木(ひさき)氏:(有)松本工房

紙見本や書籍、サンプル、校正紙などが所狭しと並ぶ松本工房の事務所。机にはMacが置かれているが、ちょっと昔の写植屋や印刷屋みたいな空気だな、と思っていると、「父親が写植屋を始めたのが松本工房の始まりなんです」と代表の松本氏。今は、組版とグラフィックデザインに加えて出版業も行う彼に、その魅力をおうかがいした。

必要性から身につけた印刷や組版の知識。

1977年に松本氏の父が作った松本工房は写植や印刷を請け負い、一時は関西唯一の演劇雑誌を出版していたという。幼い頃の松本氏は、写植や印刷に携わる父の事務所が遊び場で、校正用ルーペで広辞苑の文字を眺めるのが大好きな少年だった。

そんな彼がこの仕事に携わるきっかけは、ほんの5年ほど前。父が経営する松本工房の経営危機を救うためだったという。

「印刷の知識も技術も全く無し。当時はPCすら触ったことが無くて。結果的には、会社は危機を脱しましたが、それも大学の紀要や報告書などの長文を本にする組版の仕事と出会えたからです。」

一人で会社を建て直したほどの組版の知識や技術は、完全に独学だという。学校にも通わずにすべて本と実践の場で学んだ。そして、大量の文字を美しく組んだり多言語の文章を同じフォーマットで組版する技術が買われて、学術系の仕事が舞い込んだ。そして完成させた本を見た人から、さらに仕事が舞い込んできた。

「組版もグラフィックも出版も、僕の技術や知識は必要性から身につけたものばかり。組版は文字が好きだからできたんだと思います。昔、ルーペで広辞苑を見ていたのも、きっと文字が好きだったんでしょうね。昔の文字組ってすごく美しくて、文字一文字ごと、文章一行ごとに恐ろしい美意識が働いていて、今でも見飽きません。」

組版とデザイン、文字の“扱い方”の違い。

組版とグラフィックデザイン、それぞれの仕事をする時、どんな頭の切り替え方をしているのだろうか。

「文字を大切に扱う事に変わりないですが、その“扱い方”が違うだけ。グラフィックの仕事では、読みやすさを無視して文字を配置したりします。文字をデザインの一要素として扱います。でも、組版の時は規則性やルールを厳密に適用しなければならない。どんなイレギュラーも原則のルールをいかに守るかが重要です。組版では文章を読ませるために、グラフィカルな要素は極力省きます。どちらもいい仕上がりだと、文字が喜んでいるのを感じますよ。」

生粋の書体フェチ。文字の悲鳴が聞こえるんです。

取材中、楽しそうに分厚い冊子を見せてくれた。開くと、3000以上という英数字書体サンプルが。文字サンプル集は自作だという。

「完全にフォントフェチの領域ですね。5万円の仕事に10万円のフォントを購入してしまったり。PCの中には数万のフォントが入っていて、雑誌を見ても文章よりもフォントを見てしまいます。文章の内容と違うイメージのフォントが使われていると「フォントが泣いてるよ」と思ってしまうんです。フォントが泣いていると、文章も泣くんですよ。僕にはその悲鳴が聞こえるんです(笑)」

フォントの使い方が良いと、格段に読みやすくなるのだという。

「紙面の風通しがよくなって、ホワイトスペースも生き生きしますよ。この良し悪しは“悲鳴が聞こえるかどうか”という肌感覚なんです。雑誌などの編集系デザインを見ていると、文字の配置や大小、最も大事な部分から読ませる仕掛けなどには感心させられます。でも、フォントフェチとしては、もっと文字を大切に扱ってあげて!と思うこともありますね(笑)」

大阪発“ひとり出版社”を極めたい。

松本工房のもう一つの看板が出版事業だ。

「東京に一極集中の出版業界ですが、もっと大阪にも出版社が存在するべきです。アート関係者やクリエイターが目指すアウトプットの最終目的地は、出版だと思うんですね。“世に問う”ための方法としての出版をサポートする受け皿でありたい。今は大学関係者が多いですが、出版したいクリエイターがいれば、ドンドン一緒にやりたいですね。」

しかし、事業を拡大して大きな出版社になる、ということは目指していない。

「組版ができて、装丁もデザインできて、出版機能を持っている個人は、全国的に見ても僕だけかもしれない。“ひとり出版社”という部分を磨いていきたい気持ちが強いですね。」

自らがコンダクター(指揮者)となり、本を生み出す魅力。

松本氏が出版事業を行うもう一つの理由は、本を造る過程が、組版とグラフィックデザインという2つの力を最も発揮できるからだ。本をつくる魅力を音楽にたとえて説明してくれた。

「送られてきたテキスト原稿は楽譜なんですよ。奏でる人や方法によって変化します。文章に合わせてフォントを選択する作業は、楽器や奏者を選択する作業。そして、数百ページを組版する作業は、オーケストラを奏でるのと同じです。著者や読者という観客のために、自分で自分を指揮しながら本を作る作業が面白い。すべての役割を全部自分でできる僕の強みを生かしながら、グラフィックや組版のスキルをもっと高めたい。そうすれば、おのずと本づくりのスキルもアップしますから。」

最後に、今後の松本工房が向かう方向性を聞いた。

「本づくりを通して、様々な人とコラボレーションする機会を増やしたいです。著者と本の装丁やデザインなどについて議論すると、自分一人では生まれてこないものが生まれてくるんです。常に自分の想像の斜め上のものが。でも、あとでその過程を眺めると、それが必然だったと感じたり。人とのコミュニケーションの中から物が生まれる過程は本当に面白い。もう病みつきになりますね(笑)」

公開日:2009年11月02日(月)

取材・文:株式会社ショートカプチーノ 中 直照氏

取材班:株式会社ライフサイズ 南 啓史氏