メビック発のコラボレーション事例の紹介

人の命を守るユニバーサルデザインで「紙」が持つ真価を追求する

紙手帳の可能性を拓く防災ハンドブック制作とブランディング

言葉やハンデを超え世界に通ずる防災ハンドブックを

1937(昭和12)年の創業以来、手帳一筋の専門メーカーとして80余年の歴史を築いてきた田中手帳株式会社。「近年、世の中のデジタル化が進む中で人々の紙離れが起こり、手帳製造の需要は減少の一途をたどっています」と語るのは、2012年に3代目代表取締役に就任した田中尚寛さんだ。そうした厳しい状況のなか、事業のリブランディングに向けて独自の「インデックス加工(見出し加工)」をつくり出すなど、付加価値の創出を追求し続けてきた。

そんな田中さんには、ひとつの想いがあった。それが、「人の生活を記録する」という手帳の持つ特性を自然災害の伝承に役立て、貴重な体験や情報を後世に伝えたいというものだ。

「手帳は備忘だけでなく、人の想いや経験を書き残して未来への諌めや希望を伝えるという大きな社会的役割を果たしてきました。未来の子孫たちが災害で辛い想いをしないよう、長年培ってきた手帳製造の技術で社会に貢献したいと考え、行き着いたのが防災でした」

そして、防災という切り口から紙手帳の新たな可能性を模索する田中さんのもとに舞い込んできたのが、「EXPO 2025 大阪・関西万博」に必要な施設や物品、サービスを届ける「運営参加」への募集だった。

さまざまな参加カテゴリーがあるなかで、田中さんが注目したのが“ユニバーサルサービスにおける物品等の提案”というテーマだ。「世界から多くの人々が集まる万博会場で、言語の壁やハンディキャップの有無に関係なく誰もが使える防災ハンドブックを作れないだろうか」と思い立ち、参加を決意。想いを形にしてくれるクリエイターの力が必要となり、以前から出展していた「ペーパーサミット」でつながりのあったメビックへ相談に出向き、「企業によるクリエイター募集プレゼンテーション」への登壇が決定。2023年7月13日、「非言語化防災マニュアルの開発・制作に一緒に取り組んでくださるクリエイターを募集」を主旨とするプレゼンテーションを行った。

その時の参加者の一人が、バルーン株式会社CEOでありアートディレクターの志水良さんだ。以前勤めていた会社でユニバーサルデザインの仕事に携わっており、「その経験を活かすことで、役に立てるかもしれない」と考え応募を決意する。

また、田中さんもグラフィックだけでなくプロジェクト全体をデザインできるクリエイターを求めており、志水さんのスキルと実績に期待を寄せパートナに選定。2023年8月、ユニバーサルデザインによる防災ハンドブック制作のプロジェクトをスタートさせた。

制作物だけにとどまらない、未来につなげる想いをカタチに

「万博開催に向けて防災ハンドブックをつくる」というところからのプロジェクトのスタートだったが、「一つの制作物だけで終わらせるのはもったいない」と考えた志水さんは、最終ゴールを「防災意識の向上」と位置づけ、取り組み全体の意義と企画計画から提案。「防災の日」である9月1に防災ユニバーサルデザインブック制作委員会(BOSAI Universal Design)【TEAM BUD】を設立し、ビジョンと使命の策定からBUDのロゴマーク、ロゴマークを展開するユニフォームやグッズのデザイン、BUDの活動を世の中に発信していくSNS開設をはじめ、EXPO 2025配布の防災ハンドブックのデザイン・制作に向けたアクションマップを作成した。

それらを活動の設計図とし、対話・企画・検討・実行を重ねていった田中さんと志水さん。さらに、周囲への認知と防災への意識向上を図るため、防災ハンドブックの制作の一貫として一般公募によるBOSAIのロゴマークのデザインコンペティション開催や、大阪市中之島の公会堂を会場に押さえ「防災」をデザインの力で世界に発信するイベント「ふれるぼうさいフェス」を企画するなど、さまざまな計画を打ち出した。

そうした動きに伴い、「プロジェクトの規模が大きくなると人の力も必要」とメンバーの輪も拡大。BUDの構成メンバーは田中手帳・田中社長と防災教育を展開する特定非営利活動法人レジリエンス教育研究所、志水さんを筆頭とするバルーンのクリエイター、東亜印刷株式会社の佐藤陽子さん。制作にあたっては万博協会・準備室との話し合いも含め、メンバー同士の対話が重要になる。そこで、志水さんはメッセンジャーアプリを活用。毎日交わされるコミュニケーションの環境も整えつつ、制作を進めていった。

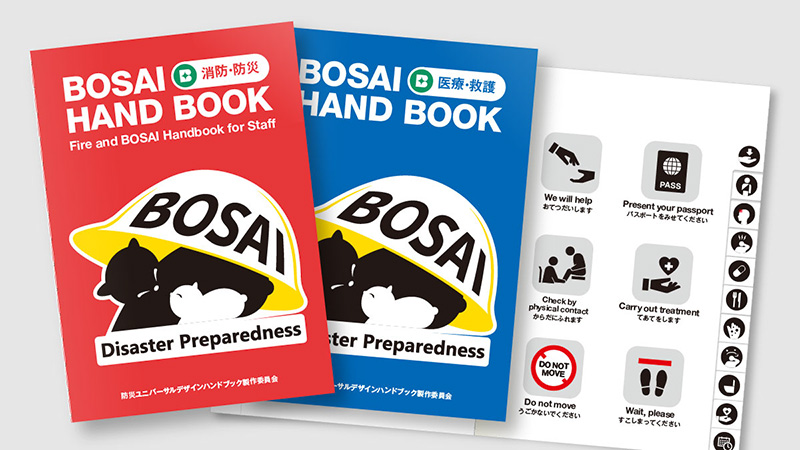

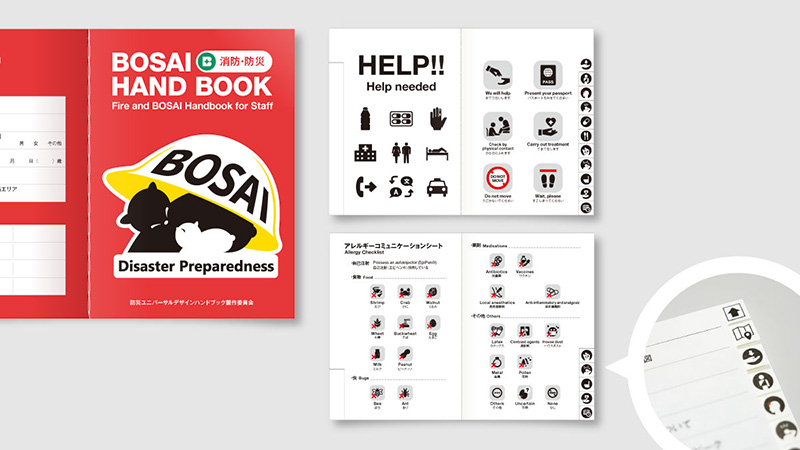

2024年9月1日に計画していたイベントは、残念ながら台風の影響で見送りになったものの、5~7月にかけて応募したBOSAIロゴデザインコンペでは、672件ものデザイン案が集まり、猫の親子を守るヘルメットをモチーフにしたロゴマークに決定。当初の目的であった防災ハンドブックは、万博協会からの依頼に基づき、会場内スタッフが海外からの来場者や聴覚障がい者に対して使用する「医療・救護」「消防・防災」の2冊の災害ハンドブックを作成。直感的に理解できるピクトグラムなどで表現する非言語のコミュニケーションに役立て、言葉の壁を超えて来場者の安心・安全を守るツールを完成させた。

「一番の目的だった防災ハンドブックを作り上げることができたのはもちろん、嬉しかったのはロゴデザインのコンペを通して672人の方に防災について意識してもらえたこと」と田中さん。志水さんもまた、「それは、ひょっとしたらマークが決まること以上に価値があること。マークのデザインであれイベントであれ、SNSでの情報発信であれ、わたしたちの活動で少しでも防災に気を留めてくれる人が増えたのであれば、それがプロジェクトの大きな成果だと言えるでしょう」と、お互いの想いを語り合った。

デジタル時代だからこそ、紙手帳の価値を追求し続けたい

大阪・関西万博の開幕に先立つ2025年4月、テストランで会場スタッフに配布されたBUDの防災ハンドブック。シンプルかつ軽量で使いやすく、海外からの来場者にもわかりやすい表現や必要なページをすぐに開くことができるインデックス機能、的確に誘導できる大きな矢印マークなどが、忙しい現場で大いに活用されているようだ。

「何より嬉しかったのは、デジタルの時代に改めて紙の価値を示せたこと。万博協会の危機管理室の方々からも“有事の際には、アナログツールの持つ力は大きい”という評価をいただき、大きな自信にもつながりました」と田中さん。防災ハンドブックの完成で、志水さんとのコラボレーションプロジェクトは一旦終了となったが、今回の取り組みで学んだノウハウを糧に、すでに「一般来場者に向けた防災ハンドブックの制作」という新たな目標に向かって動き出しているそうだ。

「志水さんには、ハンドブックの表現やデザイン面はもちろんのこと、防災に向けた取り組みの姿勢から計画の立て方、リソースの確保、関わる人とのコミュニケーションなど、0からなにかを生み出すために必要なさまざまなことを学ばせてもらいました」と、プロジェクトを振り返る。一方、志水さんは「防災というテーマに、クリエイターとしてどう向き合うべきか考える機会になった」と話す。「近年、防災やSDGsなど社会課題をテーマにしたデザインは賞を取ったり高い評価を受けることが多いと思いますが、現場には命がけで取り組んでいる方々がいるということを、絶対に忘れてはいけないと改めて痛感しました。私たちはけっして防災のプロフェッショナルではないけれど、だからこそ真摯に向き合って表現者として何ができるのかを考えていくべきだと自覚できたことが大きな収穫でした」と、田中さんとの出会いとプロジェクトに参加できたことへ感謝を述べた。

近年、激甚化・頻発化する災害や、南海トラフ巨大地震や首都直下地震など今後差し迫る大規模災害に対し、新たな組織として「防災庁」設置に動き出した日本政府。デジタル技術を活用した防災DXが進められる一方で、電気や通信手段といったインフラが使えない状況やデジタル機器を使えない人々にとって、アナログでの備えもまた必要不可欠。今回、田中さんと志水さんたちTEAM BUDが作り出した防災ハンドブックのようなツールが果たす役割は、今後ますます重要となるだろう。

「現在制作中の一般来場者向け防災ハンドブックでは、万博会場以外でも幅広く活用できる内容に」と将来の展開をも見据える田中さん。紙手帳という事業の可能性を切り拓く今回の挑戦は、まだまだ広がっていきそうだ。

田中手帳株式会社

代表取締役

田中尚寛氏

Balloon Inc.

CEO / アートディレクター

志水良氏

公開:2025年6月5日(木)

取材・文:山下満子氏

*掲載内容は、掲載時もしくは取材時の情報に基づいています。