メビック発のコラボレーション事例の紹介

クリエイターの創造力が高校生の深い学びを生み出す

高校生が地元の魅力を見つめ直すプロジェクト

始まりは母校の学校案内の制作から

島根県西部に位置する益田市は、北は日本海、南に中国山地を望む自然豊かなまちだ。今回のコラボレーションは、益田市出身のグラフィックデザイナー・仙石吉德さんが母校の益田永島学園明誠高等学校の学校案内の制作に携わったことに始まる。

「学校案内制作のカギとなるのは、高校生たちのいきいきとした写真です。多感な10代の子どもたちからいかに自然な表情を引き出せるかが重要だと思いました」と仙石さん。撮影は、メビックのトークイベント「3団体・3世代・トーク3昧」で出会ったカメラマン・平林義章さんに依頼することにした。

「プロのモデル撮影と違い、モデルは普通の高校生たち。自然な表情が撮れるよう、現場がリラックスした雰囲気になるよう心がけました」と平林さん。仙石さんは、その仕事ぶりを絶賛する。

「思春期の高校生は、どうしても不自然な表情になってしまうことがあります。平林さんはご自身の温和な性格で、終始和やかで楽しい現場にしてくれて、高校生たちも楽しんでいました」

地域の食から、まちの風土や歴史を知る

2018年度版学校案内が完成間近の頃、仙石さんは岩本康幸学校長と永島一忠理事長より、ある相談を受ける。

「生徒たちが地域に関われるようなプロジェクトが何かできないだろうか?」。当時、2020年からの「新学習指導要領」への移行、大学入試改革に向けて、今後の教育のあり方について校内で検討が進められていた時期だった。

「生徒たちがより主体性を持って、地域の多様な人々と協働できるような学びを求めていました。それは大学入試のためだけではなく、生涯必要になる力だと考えていました」と岩本校長。

これを受けて仙石さんは、グラフィックデザイナー・林亜衣子さんに相談した。

「林さんの人あたりのよさとフットワークの軽さは、この案件にぴったりだと思いました。きっと益田の魅力を引き出すような企画を生み出してくれるはずだと確信しました」。仙石さんの話を聞いた林さんは、以前から興味のあった〝地域食〞について提案した。

「地域の食材と、それを使った料理をリサーチしてみたいと思っていたんです。高校生と一緒に益田の地域食について調べてみると面白いものができるだろうなと」。この提案に、仙石さんも賛同。二人は企画案としてまとめ、明誠高校にプレゼンテーションした。

「いいテーマだと思いました。高校生も興味を持ちやすく、地域のいろいろな人を巻き込むことができ、風土、文化、歴史などにも関連づけて、より深い学びにつながっていくと直感しました」と岩本校長。永島理事長も「生徒たちは益田のまちについて、どのくらい知っているのだろうという気持ちがありました。この学びによって、地域の持続可能性について考えるひとつのきっかけになればと、希望を感じました」と語る。

地域食を通して地元の魅力に気づいた

仙石さんと林さんは、さっそくプロジェクトを始動。まず校内に「地域と食の編集部 まちと食卓」を立ち上げた。さらに有志の高校生約30名からなるチーム「しちゃるラボ」を発足。「しちゃる」は、益田弁で「してあげる」の意。生徒たちが自らテーマを見つけて動くことをイメージし、みんなで考えた名前だ。

同時に林さんもリサーチを開始。市内の食にまつわるいろいろな場所に出向き、さまざまな立場の人から話を聞いた。

「益田には何もないと地元の方たちは言うのですが、私から見ると魅力ある人・モノ・コトがいっぱい。まずそれを高校生たちに知ってほしいと思いました。すごく素敵なまちなんだよと」。最初は戸惑っていた高校生たちも、仙石さんと林さんの働きかけで、まちの魅力について改めて気づいていったという。

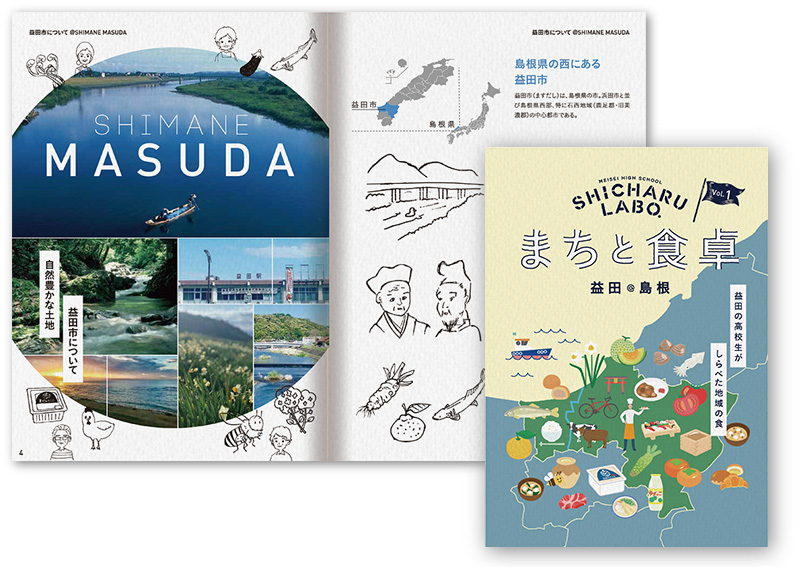

「例えば“益田の10のこと”というページは、高校生自らが益田のいいところを10個挙げ、調査をして文を書いてもらいました。最初は自分の書いた文がどう形になるのかイメージできず悩んでいた高校生たちも、仕上がりが近づくにつれて、前向きな気持ちになっていきました」と仙石さん。その他、地元の店への取材、益田の主婦とともにつくる家庭料理など、内容は盛りだくさん。

「地域のみなさんはとても協力的でした。活動が地域の人たちに喜ばれることを知り、生徒たちはより前向きな気持ちで取り組むようになっていきました」と岩本校長。その様子を撮影していた平林さんは、「初めはちょっと引いた感じだった生徒たちが、二人の声かけで、どんどん積極的になっていきました。ちょっと背中を押してあげると、いろんなことにチャレンジできるんです」と語る。

多世代の人たちに向けて自分の言葉で伝える力

そして2019年11月、冊子『まちと食卓』が完成。高校生たちは、地元で開催されたイベント会場で、冊子の内容を説明しながら来場者に配布した。さらに、地元のテレビ局や新聞社からも取材を受けた。

「主人公はあくまでも高校生たち。完成度の高さを追求するより、私たちはプロのクリエイターとしてバックアップしながらも、できるだけ彼らの手でつくることを大切にしました」と林さん。

「みんなすごくうれしそうで、ちょっと引っ込み思案だった生徒たちも、自分の言葉でしっかり語っていました」と、仙石さんも振り返る。

「これからの子どもたちには、自ら課題を発見し、クリエイティブな発想を持って課題を解決する資質が求められます。今回プロジェクトに参加した生徒たちは、試行錯誤しながら冊子を完成させ、その中で地域の多世代の人たちとコミュニケーションができるようになりました。とても意義のある学びになりました」と岩本校長。永島理事長も、「地元を知ることで、さらに他地域や他国へと興味を伸ばしていってほしいですね。それがまたこの地域を見つめ直すことにつながるはずです」と語る。今後、Vol.2の制作に加えて、発展的な活動も考案中だという。

社会構造が急速に変わりゆく中、従来の知識や技能の習得だけでは社会で生き抜く力を育てられないというのは、教育界では共通の認識だ。私たちクリエイターの持つ創造力が、新しい時代を生きる子どもたちを育む一助になる。そんな希望を感じる一例だ。

益田永島学園 明誠高等学校

理事長

永島一忠氏

学校長

岩本康幸氏

SENGOKU DESIGN

グラフィックデザイナー

仙石吉德氏

piapic

フォトグラファー / メビックエリアサポーター

平林義章氏

AMO.design

グラフィックデザイナー

林亜衣子氏

公開:2021年7月5日(月)

取材・文:岩村彩氏(株式会社ランデザイン)

*掲載内容は、掲載時もしくは取材時の情報に基づいています。