メビック発のコラボレーション事例の紹介

エンジニアの思いをデザインの力で多くの人へ

「わかるUI」で健康増進アプリの普及を促進

機能を追求することは得意。わかりやすさの追求は不得意?

2025年6月10日から16日までの1週間にわたって、大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンにおいて、「未来の生活スタイル~スマートルーム~」という展示企画が開催された。大阪の中小・スタートアップ企業が、SDGsが達成された未来社会に実装される可能性のある商品やサービスを持ち寄り、未来の生活スタイルを想像・体感できる空間を作り上げた同企画。ここで非接触Web体力・脳力測定システム「カラダ機能チェッカー」を披露したのが、システム開発を主力事業とするコガソフトウェアだ。

「運動には薬と同じように、病気の予防や治療効果があるとする『EIM(Excise is Medicine)』という考え方がアメリカで提唱され、世界へ広まっています。日本におけるEIM普及の足がかりとなるべく、当社で独自開発したアプリがカラダ機能チェッカーです」

そう語るのは、同社でメディカルサービス部長を務める藤﨑淳矢さん。藤﨑さんは健康科学分野の研究員であり、専門学校のスポーツ健康学科教員という肩書も持つ。

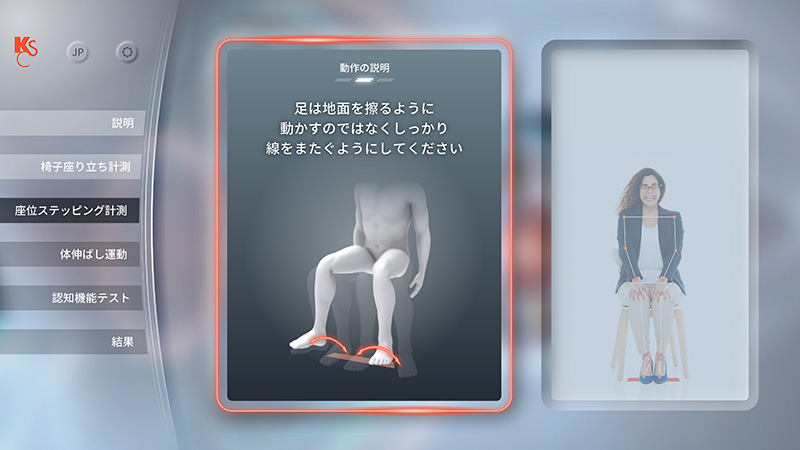

「カラダ機能チェッカーでは、画面の表示に従って椅子から座る・立つ、脚を開く・閉じるなどの簡単な運動や認知機能のチェックを行います。チェックした内容はすぐに分析・評価が行われ、運動機能と認知機能の状況を教えてくれます」(藤﨑さん)

アプリは関西医科大学の教授と共同で開発。医学的な信頼性を備えている。インターネットを介して測定ができるため、利用者や医療機関にとっても利便性は高い。しかし「私たちだけではいかんともしがたい課題がありました」と、エンジニアであり開発を主導した橘勇希さんは言う。

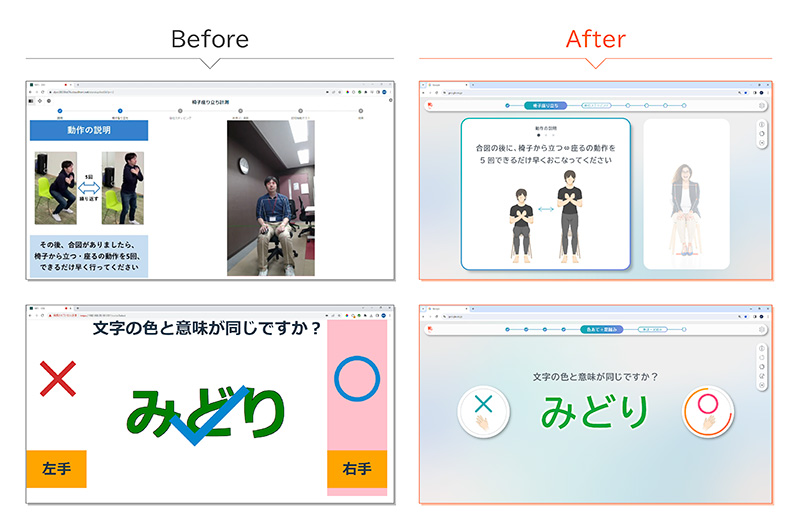

「私たちは根っからのエンジニアです。仕様を満たすことを最優先に考えがちで、デザインにはさほど意識を向けていませんでした。ところが今回のアプリは、画面の指示に従えば誰でも簡単に測定できることがPRポイントです。必然的に、わかりやすい画面デザインが求められます。エンジニアにとって非常に苦手な分野の力が必要になったのです」(橘さん)

クリエイター選定の要件は粘り強さとレスポンスの早さ

藤﨑さんも、「せっかく万博で出展するからには、多くの人にカラダ機能チェッカーを体験してもらいたい。そのためには、デザイナーの力を借りてわかりやすいユーザーインターフェース(UI)を作る必要がある」と考えていた。そんなときに出会ったのがメビックだ。

2023年8月、藤﨑さんはメビックに出向いて事情を説明。メビックはクリエイターの前で課題と要望を伝える「企業によるクリエイター募集プレゼンテーション」への登壇を提案した。そして10月、プレゼンを実施。このとき藤﨑さんは募集するデザイナーの要件として、「粘り強く業務を行える」「遅滞なく連絡が取れる」という項目を挙げていた。

「私たちはアプリや万博への思い入れが強いものの、デザインについては専門外です。そのせいもあって、きっと試行錯誤しながら進んでいくことになると考えていました。そのことを理解し、伴走してくれるデザイナーさんであってほしかったのです」(藤﨑さん)

後にパートナーとなるaym designの西川歩さんは募集の内容を見て、「おもしろそう。やってみたい!」と強く感じていた。美容機器や産業機器などのプロダクトデザインを手がけてきた西川さんは、機器の操作画面など、UIデザインに携わることも多かった。そんななかでもどかしさを感じることがあった。

「UIをデザインするには、機器の制御プログラムを担当されるシステム会社さんとの連携が不可欠です。本来はスムーズな意思疎通が理想ですが、プロジェクトの形態によってはどうしても情報が間接的に伝わることもあり、お互いの意図が正確に伝わらないといったことが起こってしまいます。その点、今回の案件ではシステム会社さんと直接やり取りができる。非常に魅力を感じました」(西川さん)

デザイナー選考の過程で藤﨑さんと橘さんは、本題であるUIデザイン以外にも、出展ブースで用いるパネルなどについても相談した。それに対して西川さんは、自身で答えられることについてはアドバイスをし、専門外の分野については専門のクリエイターとの橋渡し役を申し出た。そういったやり取りを通して藤﨑さんと橘さんは、「この人であれば仕事がしやすそう」と判断。西川さんへの依頼を決めた。

そぎ落とすことでわかりやすさを実現する

デザイン業務がスタートしたのは2024年1月。最終的に万博で使用することもあって、当初のデザインイメージは「近未来的」とされていた。しかし西川さんは、利用者のボリュームゾーンは高齢者であることに着目。わかりやすさに軸足を置くことが大切だと考えた。

「橘さんからは、アプリやEIMについてたくさんの情報をいただきました。それらを理解したうえで、どこまでそぎ落としていいかがデザインのポイントになりました」(西川さん)

「エンジニアであり作り手である私たちからすると、正しく伝えたいという思いが強いあまり、多くの情報を盛り込もうとしてしまいます。減らすことでわかりやすくするというデザイナーさんの視点は新鮮で、『なるほど!』と思うことの連続でした」(橘さん)

このやり取りを支えていたのが、募集の要件にもあった「遅滞なく連絡が取れる」という点だ。橘さんの仕事の拠点は東京。大阪に拠点を置く西川さんとは定期的にzoomでミーティングをするほか、チャットを用いていた。チャットというツールならではの気軽さは、こまめな連絡や確認を可能にしただけでなく、コミュニケーションを深めるにはぴったりだった。「最初はきちんとした言葉でやり取りしていましたけど、じきにお互いが打ち解けて、スタンプで会話するようになりました」と西川さんは振り返る。橘さんも、「西川さんのレスポンスの早さが安心感になり、スムーズな仕事につながりました」と言う。

こうして迎えた2025年6月、カラダ機能チェッカーはいよいよ万博の舞台に登場。会場には西川さんがUIをデザインしたデジタルサイネージも設置され、画面の案内に従って多くの来場者がカラダ機能チェッカーを体験した。その数は7日間でおよそ2,200人。橘さんは休む間もなく来場者対応を行うなど、大盛況だった。

「画面を見るだけで多くの人が測定の仕方を理解してくれ、正しく体を動かしてくれました。私はほとんど説明する必要がありませんでした。それぐらい、わかりやすいUIだったのです」(橘さん)

エンジニアとデザイナーは実は相性がいい

一連の取り組みを振り返って藤﨑さんは、「プレゼンで公募するという仕組みが良かった」と言う。

「通常であればネットを検索して『この人ならば』と思うデザイナーさんに連絡し、仕事を依頼します。でもこの場合、本当に私たちにマッチしたデザイナーさんなのかどうかはわかりません。それに対してプレゼンであれば、複数のデザイナーさんとお会いし、自分たちとの相性を考えて選ぶことができます」(藤﨑さん)

西川さんは、「システム会社とデザイナーは、プロジェクトにおける立ち位置が似ている」と指摘する。

「どちらの立場も、クライアントから依頼を受けて仕事を進めるということが多いです。やり取りやスケジュールの調整など、苦労するポイントも似ています。だからこそ『相手に気持ちよく仕事してもらいたい』という思いも持っている。それを共有できたことが、いいコラボにつながりました」(西川さん)

万博での好評を受けて藤﨑さんと橘さんは、カラダ機能チェッカーのさらなる認知度向上と普及へまい進している。カラダ機能チェッカーの利用をきっかけにして多くの人が健康増進への意識を高め、生活に運動を取り入れていくことが2人の描く将来像だ。そのためには、プロダクトのさらなる改良や様々な媒体を利用した情報発信も必要になる。その役割を担っていくのが西川さんだ。両者のチームプレーはまだまだ続く。

コガソフトウェア株式会社

サービス開発事業部

藤崎淳矢氏

サービス開発事業部

橘勇希氏

aym design

プロダクトデザイナー

西川歩氏

公開:2025年10月9日(木)

取材・文:松本守永氏(ウィルベリーズ)

*掲載内容は、掲載時もしくは取材時の情報に基づいています。