“地図を持たない生き方”で世界中の人々とつながる

濱田英明氏:写真家

父親としてわが子を撮影するアマチュアカメラマンから、海外からもオファーが殺到する人気写真家へーー。幼い兄弟を撮り続けた「ハルとミナ」で熱狂的な支持を集め、世界中にファンを持つ濱田英明氏。エールフランスの機内誌や、『KINFOLK』などアメリカのライフスタイル誌、国内では「無印良品」など大企業の商業写真を手掛けるようになったいまも、氏の写真にはどこかやさしく、親密なまなざしが感じられる。 そのパーソナルな視点はどこから生まれるのか。これまでの軌跡と、作品の背景にある思いや物語について、お話をうかがった。

子どもの誕生からはじまった、

写真という世界への扉

写真学校で学んだり、写真家に師事したりという経験なく、35歳でいきなり写真家になるという異色の経歴を持つ濱田氏。大学卒業後はバンド活動をしながら、DTPやアパレルの営業、ウェブデザインなど、さまざまな仕事を経験したという。社会のなかで自分にできることを模索するなか、並行して、プライベートでは結婚し子どもが生まれたことで、趣味的に写真を撮りはじめた。

「当時は『ダカフェ日記』(注1)が人気で、僕も大好きで、同様の子育てブログをやっている人たちのゆるいつながりを楽しんでいました。デジイチで、単焦点レンズで、背景をぼかして子どもを撮るのが流行りでしたね」

横並びの表現にもの足りなさを感じ始めた頃、PENTAX67というフィルムカメラに出会い、その瞬間の気持ちや空気感までもが映り込むような仕上がりにがらっと世界が変わった。自分なりの手応えを感じ、写真共有サイトFlickrにアップしたところ、「自分の子どもの頃を思い出して、涙が出ました」などの想像もしなかった反響が続々と届くように。やがて海外のクリエイティブサイトにも紹介されるようになり、アメリカ、フランス、ドイツ、台湾など一気に拡散していった。しかし、当時はそれがまさか、仕事につながるとは考えられなかったそう。

「写真家になるまではホント、底辺を這いつくばうようにして生きてきましたね。35歳で最後の会社を辞めたとき、またどこかに勤めることはもう考えられなくて。こうなりたいという夢や展望があったわけではなく、写真しかもう、選択肢が残っていなかったというのが正直なところです」

ハルとミナ

僕の写真を通して、

自分の記憶や経験と出会ってほしい

原点となった「ハルとミナ」は、最初に台湾で、その後、日本で写真集にもなった。わが子の写真をウェブ上にアップするネットユーザーは星の数ほどいて、そのなかには、プロ並みの技術とセンスを持つ人も少なくない。しかし、「愛する者を撮る」という表現から頭一つ抜けて、濱田氏の写真が世界中の人々の気持ちをつかんだ理由は何だったのだろうか。

「それはまさに、年賀状の子どもの写真が象徴的なエピソードだと思います。他人の子どもの写真付き年賀状をもらうのが苦手という人もいますよね。僕の場合、それを写真集にまでして、100枚くらい連続で見せることになるわけですから、『もういいよ』と思ってもらわないようにするためにはどうしたらいいか。

それは、写真集のあとがきにも書いているのですが、『誰もが持っている共通の記憶とか経験を、できるだけ多くの人に共有してもらう』ことかなと。Flickrの反響から、写真にはみんなが普遍的に持っている感情とか記憶を呼び起こす力がある、ということに気付かされた。だったら、そこをもっと研ぎ澄ましていこうと。

僕の子どもを見てくださいっていうんじゃなくて、僕の写真を通して、皆さんに自分のことを考えてもらいたい。

いつかどこかで、見たことがある何か。そんな気持ちになったときに、自分のなかにようやくすとんと、落ちてくるんじゃないかな。そういうのって、決定的な瞬間というよりは、小さなことの積み重ねだと思うんです。だから、うっかりしてると見落としてしまうような瞬間を、できるだけ意識して、掬い上げるようにしてるんです」

写真家として大きく飛躍する足がかりとなった、『BIG ISSUE』台湾版(注2)。当時、濱田氏はまだ会社員だったが、ネットでの爆発的な人気を目にした編集部から声がかかり、 1周年記念号に「ハルとミナ」の写真を提供。その記事が台湾のギャラリーオーナーの目に留まり、2012年に台湾での個展が実現。同年に、リトアニア、シンガポール、2度目の台湾と同年に4回の展覧会をするきっかけとなった。独立後も、台湾の人気歌手を撮影するなど、継続的な関係を築いている。

写真の本質は色やテイストではなく、

写真家の生き方そのもの

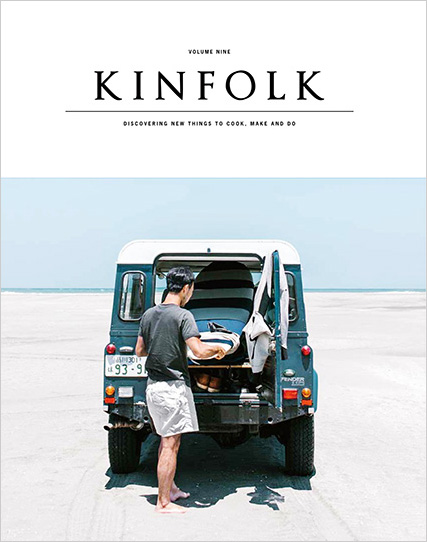

アメリカ・ポートランド発のライフスタイル誌、『KINFOLK』(注3)。日本人写真家としてはほぼ唯一、継続的に仕事をし、9号で撮影したシェフの相場正一郎氏の写真は表紙にも採用された。

「大好きな雑誌だったので、日本特集を組むから何か仕事しないか?というメールがきたときは興奮しました。僕がそれまでやってきたことは、まったくつくり込まずに、目の前で起こることをそのまま撮るっていうドキュメンタリー的な手法。それが、こういう自然体なライフスタイル誌のありようと、マッチしたんだと思います。そういう時流にのれたことも、ラッキーでしたね」

一方、「ライフスタイル系」というジャンルの中心としてもてはやされるほどに、模倣され、消費されてしまうことへの危機感はないのだろうか?とうかがってみたところ、意外な答えが返ってきた。

「僕は、写真の本質はそこじゃないと思っています。逆に横並びの表現に満足している人たちに対して大丈夫かな?と心配になります(笑)。大切なことは、そのテーマに沿った視点がオリジナルであるということ。5年先、10年先も続けていくための写真的体力を養うには、どういうものの見方をするのか、を磨いていくしかない。

「危機感ということでいえば、スタートが遅かったことへのコンプレックスはあります。学校を卒業してすぐに始めた人に比べたら15年もの差があるのに、そんなこと関係なく、同じ土俵で勝負しなきゃいけない。 ただ、同じものを見ていてもどういう瞬間、どういう空気にぐっとくるかということは、やっぱりそれまで、どう生きてきたかの証だから。そういう意味では、まわり道をしていろんな経験を重ねてきたからこそ、見えるものがあったのかもしれないですね。

いまは、自分としてはどんどん先の次のステップに行きたいのですが、お客さんから期待されることがいつも同じという葛藤があります。そこをどう超えていくか、というのが今後の課題だと思っています」

KINFOLK 9号

地図を持たない生き方は、

まわり道もあるけど豊かで楽しい

ドラマティックともいえる成功をおさめた濱田氏だが、いまなお、「生涯、写真で生きていく」と強く決意しているわけではないそう。

「いまは自分にとって写真が大事ですし、集中してがんばってるし、できるだけ長く続けていきたい。でも、これで天下をとろう!っていうふうには思ってないです。これまでの道を振り返ったときに、自分の生き方は、いまいち信用できないと思ってるんです。こうなりたい、という強い意志があったというよりも、たまたま入った環境に育ててもらったり、まわりに気付かされて……という感じで、ずっとやってきているのでこれからもそうかもしれない。

たとえば料理がすごくうまいとか、2番目に好きでやってきたことが、これめっちゃおいしいからケータリングしたらいいんじゃない?とかいわれるかもしれない。ガチガチに決めてしまうんじゃなくて、そういう余白は残しておきたいなと。

“地図を持たない生き方”っていったらいいのかな、街を歩いていてふらっと路地に入ったら、すごく好きな感じの本屋があったとします。それを見つけたときの喜びって、インターネットで下調べしてから答え合わせするみたいによかった、って思うのとぜんぜん違うと思うんですよ。

時間がないからもういいやとか、勇気がないからそっちへ行かないとか、そういうこともたぶんいっぱいあると思う。でも、僕は感じるものがあったときはそっちに行けるよう、自分の感覚をできるだけ研ぎ澄ましていきたいですね」

伊勢丹 2015年ゆかたカタログ

- (注1)父親の目線で、家族のしあわせな日々を切り取った写真ブログ。人気シリーズとして書籍化もされている。

- (注2)ロンドンから始まった、ホームレスの自立を支援する雑誌。世界に9誌あり、情報面で連携しつつも、それぞれが独立した活動を行う。台湾版はスタイリッシュなデザインと、注目のカルチャーをいち早く取り上げる感度の高い誌面づくりで知られる。

- (注3)2011年に創刊された、アメリカ・ポートランド発の雑誌。「小さな集い」をテーマに、洗練された写真とデザイン、自然体のライフスタイル提案で世界中から注目を集める。2013年より、日本語版も発売されている。

公開日:2016年02月25日(木)

取材・文:underson 野崎泉氏

取材班:design rubato 宮窪翔一氏