好きなことを、好きなように、好きなだけ。

池田 厚司氏:オフィスアイ

業界紙の新聞社記者からスタートし、はや35年。

オフィスアイの池田厚司さんは、企画・取材・編集はもちろん、

写真撮影も手がけるエディトリアルプランナー。

飽きっぽくて新しいもの好きで、「普通=無難」に収まることが大嫌い。

「人」が好きで、いつも「人=社会」の役に立ちたいと思っている。

そんな池田さんにキャリアの軌跡とエピソードを伺った。

ガラスの業界紙から自動車新聞へギアチェンジ。

自動車雑誌と新聞の取材に追われていた20代。

大阪芸術短期大学(旧・浪速短期大学)広報マスコミ科で学び、その後ガラス業界の専門紙を発行する新聞社に就職した池田さん。入社後は記事のリライトや印刷会社での出張校正などに明け暮れる毎日だったという。ある日、自動車雑誌と業界新聞の発行会社が社員募集していることを出入りしていた印刷会社で知り、そこを次の職場に選んだ。最初に任されたのは、雑誌のリライトだったが、ニュースリリースの内容を軽快なタッチでまとめ上げた仕事ぶりが評価され、特集記事の取材編集も任されるようになった。時代は、スーパーカーブーム。同時に、大阪府では交通事故が急増していた時代でもあった。雑誌の編集部は華やかなムードに包まれていたが、池田さんの担当はどちらかといえば地味な新聞がメインだった。しかし、そこは池田さん。持ち前の企画力と行動力で紙面を刷新していった。「与えられたものは、何でもこなす器用さはありました。まあ、それが数年後、痛いシッペ返しをくらうことになるんですけどね(笑)」。警察署や陸運事務所、交通安全協会、安全運転管理者専任事業所などを回り、取材記事を書き上げる一方、独自企画も次々と考えて掲載した。例えば1983年の正月号には、1983のナンバープレートの車の持ち主たちを探し出し、紙面に登場させたこともあったという。その頃から写真も撮り出した。一般紙や報道写真集をバイブルがわりにして、構図やシャッタースピード、絞りなどを試行錯誤しながら独学でものにしていった。

30歳を前にして、生みの苦しみを味わう。

発刊以降13年間続いている会員誌の創刊号と最新号。

その後、20代後半の頃に広告制作会社に新天地を求めた。当時花形だったコピーライターへの転身である。最初に担当したのは、不動産広告。さまざまな切り口でキャッチフレーズを書いたが、「コンセプトが定まっていない」「絞り込めていない」などの理由で、書いても書いても、たった1本のキャッチコピーのOKが出なかった。悩んだ末に出したコピーは、「何よりも、くらしやすさ。」。やっとOKが出た。しかしよくみると、最初に出した複数案の中の一つとほとんど変わらなかった。「思いつきやカンではなく、ちゃんと考え方が成立しているか、ディレクターはそれを試していたみたいです。まいった、と思いました」。かくしてコピーライターとしてのキャリアが始まった。生みの苦しみを体験した後も、苦労は続いた。別の不動産広告では、取材に基づいて書き上げたパンフレット用原稿が没になってしまったのだ。このとき、ディレクターは外部のコピーライターに池田さんの原稿を書き直させたという。できあがったパンフレットを見ると、自分の文章は跡形もなかった。ただ、書き改められた文章を読むと、「この街で暮らしたい」「こんなマンションに住みたい」と素直に思えた。またもや苦渋をなめた。取材したことをそのまま書くのではなく、媒体特性を考えて書かなければ意味がないことを痛感したという。

「いま、思えば、当たり前の話なんですよね。それまで取材は得意だったのですが、同じ文章を扱う仕事でありながら広告の世界はこれほどまで違うのかと、ショックは大きかったですねぇ」

キャッチフレーズが書けず、取材記事も通らない。相談相手もいない。自己流で仕事をしてきたことへのしっぺ返しが一度に来た。そんな自信を失いかけていた時期を経た後、出版・印刷会社の新刊立ち上げスタッフとして参画。その後紆余曲折を経て勤めた編集プロダクションでは、専務取締役として重責を担う。そのプロダクションで担当した仕事の一つが、いま40回を数えるまでに成長した「クルーズ客船リピーター向け会員誌」だ。当初は別の人が担当することになっていたが、急遽その人が対応できなくなり、池田さんが海外出張を引き受けることになったという。まだ持っていなかったパスポートをすぐに手配し、飛行機でデザイナーと共にオーストラリアへ飛び、シドニーからオークランドまでの1週間のクルーズを体験した。この時、実は正式に受注した仕事ではなく、「客船がどんなものか、まあとりあえず乗船してみてください」という、クライアント側の至って漠然とした乗船だった。しかし乗船して約3日後、池田さんのエディター魂に火がついた。

「乗客の方々がクルーズをとても楽しんでいらっしゃるので、何とかこれを形にしたいと思ったんです。それより何より、一緒に乗船していた別の雑誌スタッフが精力的に取材を進めていることが、このうえなく屈辱だったんですよ。なにくそ、みたいな(笑)。いつか自分もこの客船のスペシャリストになってやると誓ったのも、この時でした。」

しかし、カメラは持ってきたものの手元にはノートや原稿用紙は一切ない。仕方がないので、船に備え付けてある手のひらサイズのメモに、A4サイズ8ページ立ての会員誌のアイデアスケッチを描き、取材を始めた。サムネイルと呼ばれるごく簡単なものだが、帰国後それを基にわずか1日で企画書を作成し、クライアントに提出。すぐにOKが出て、創刊号が誕生した。年3回発行のこの会員誌は、10年にわたって会員の方々に愛読されている。

「あの時、はいそうですかとボーッと乗船するだけだったら、この仕事はなかったでしょうね」。

ご自身の新婚旅行も「仕事」に仕立ててしまう。

交通遺児作文集は、朝日新聞などでも大反響を呼んだ。

池田さんの企画力と行動力を物語るエピソードに、こんな話がある。なんと「ご自身の新婚旅行」と「フェリーの就航取材旅行」の二大テーマをひとつの案件としてまとめ上げたのだ。大阪・大分間のフェリーでの船旅と大分県の乗馬牧場での乗馬体験を編集企画として考えて、フェリー会社と乗馬牧場にそれぞれ提案。クライアントには内緒だが、取材・撮影は池田さん、モデルは奥さんという布陣だったという。弱冠23歳のときのユニークな話だ。

また、自動車関連の新聞を担当していた頃の二つの企画も見逃せない。一つは、交通安全に対する意識啓蒙を図る目的で、交通刑務所を取材・撮影した企画。「受刑者の方も含め関係者の皆さんが非常に協力的で、目的に沿った意味のある特集として紹介できたと思います。交通事故の恐ろしさも知りました」と池田さんは振り返る。

二つ目の企画は、交通遺児の作文集の編纂・発行。遺児たちの作文を掲載し、作文の下段にはそれぞれの事故の様子も取材して載せた。多くの人に読んでいただけるように、と著名作家をはじめとする文化人にも寄稿を依頼した。交通事故撲滅を願う池田さんの思いが結実した一冊だ。特筆すべきは、四大紙に対しニュースリリースを制作し個別に送りつけたところ、すべての新聞に大きく取り上げられ大反響を巻き起こしたことだ。

「びっくりしました。やることをやっていれば、わかる人はわかってくれるのだな、と」。

世の中にはユニークなアイデアを出す人はたくさんいるが、行動に移せる人はそれほど多くはない。情熱的に語り、みずから積極的に動き、そしてまわりの人を巻き込んで形にする。だから、池田さんの思いが最後までブレず、まっすぐに読者に届く。

「好きなことを、好きなように、好きなだけしています」

池田さんは、いたずらっ子のようなまなざしで、笑いながらそう語る。

スタッフ席ではなく、お客様の席にいる。

2000年夏、編集プロダクションから独立して、オフィスアイを立ち上げた。クルーズ客船リピーター向け会員誌の仕事は引き続き受け持ち、今も年3回は乗船取材を行っている。

「船には、私とデザイナーの三輪が乗り込みます。船の中では、通常私たちのような外部の人間はスタッフ席にいるものなのですが、二人はそこにはいないんです。お客様の席にいて、お話を伺ったり、一緒に食事をしたりしています。船旅を楽しんでいらっしゃるお客様のムードを壊さないようにすることが一番大切だと考えています。話が弾んだお客様から、《またご一緒したいから、次はいつに乗船するのか教えて!》なんて、言われることもあります。本当にありがたいことです。だからこの仕事に限っては、お会いしてから一番最後に名刺をお渡しするんです」

15年の間、多くのお客様と接してきた。ひと目お客様をみれば、どのように受け答えしてくれるか、すぐにピーンとくるという。さまざまな夫婦のかたちもみてきた。人間としてどう生きるべきか、考えさせられることもたくさんあったそうだ。

いま、池田さんが夢中になっているものが三つあるという。

一つ目は、facebook。写真を中心にこまめに更新している。クルーズ取材期間中は、港の様子や停泊地の郷土芸能イベントなどの写真をリアルタイムでアップ。

「仕事で出かけたときの空き時間に撮った写真も、プライベートで遊びに行ったときの写真も公開するようにしています。いま自分がその場にいるような、臨場感のある写真を撮るのが好きなんです。また、友だち申請に関しては、私の場合は狭く深くではなく、とにかく広く広く。気になった人と積極的につながっていくようにしています」

二つ目は、週1回程度のオンラインライブ。ギター一本による弾き語りをインターネットで配信しているという。YouTubeにも十数曲をアップ、レパートリーは300曲を軽く超える。ネットだけでなくリアルのソロライブもこれまでに20回以上開催し、地域のイベントなどにも出演している。

「フォークシンガー・松山千春さんの歌を精力的に歌っているのですが、数年前には多くのリスナーの支持を受け、全国的に知れ渡ったのが、ちょっと自慢です。同時に、多くの嫌がらせを受けたことも自分的には励みになりました(笑)」

そして三つ目は、インターネットオークションだ。野球用品やカメラ、知人から頼まれたコンサートチケットやアクセサリーなど、さまざまな種類を出品。いつのまにか「評価」も2000近くに。驚いたことに、出品前におおよその「値踏み」ができるそうだ。

「広告・編集で培った撮影ノウハウや商品を魅力的に伝えるライティング技術を生かして、売り手も買い手もハッピーになるオークションを実践しています。どうすれば商品が売れるか。いつでも相談に乗りますよ」

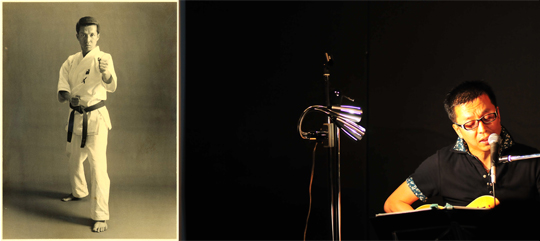

20代前半から30代後半にかけては頻繁に空手道場に通い、心とからだを鍛えた池田さん。大阪市の大会ではベスト8にも入ったという。その空手で身につけた「間の取り方」は、現在の巧みな取材に活かされている。話すテンポも、フットワーク同様軽やかだ。

「実年齢よりも若く見られますが、生活感がないからでしょうね(笑)。でも心身とも元気なうちは、オフもオンもいろいろなことにチャレンジしたいんです。『老後の楽しみ』なんてナンセンス。今は『老前の楽しみ』真っ最中です」

今年3月には心機一転、事務所を大阪市西区に移転。いま、新展開を模索中だという。雑誌的な独自の視点と理に適った論理的な広報・PRを得意とし、読者に数々の新鮮な驚きをプレゼントしてきた池田さんの新たなる挑戦。これは期待せずにはいられない。

(左)「当時の編集長がムカついて(笑)」始めた空手は三段の腕前。

(右)年 1~2回開催するソロライブでは、松山千春のカバー曲が中心。

公開日:2012年07月26日(木)

取材・文:有限会社中島事務所 中島 公次氏

取材班:株式会社ファイコム 浅野 由裕氏