理想の舞台装置を追求し続ける、1933年生まれの舞台装置家

竹内 志朗氏:(株)シュプール

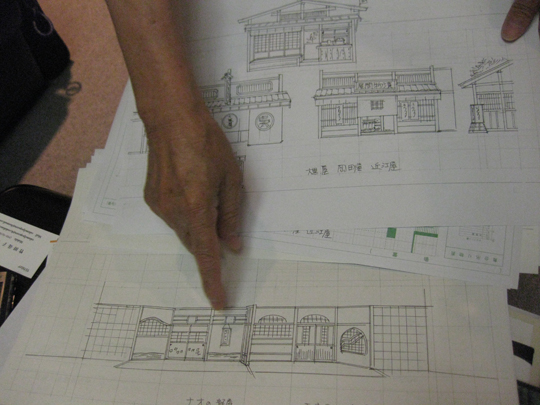

演劇やミュージカルに欠かせない舞台装置(セット)。役者は物語の人物になりきることができ、観客は物語の場面に身を投じることができる。役者と観客との交流を演出するこの装置は、舞台装置家の手によって創造される。脚本をもとに演出家や主役の意向を聞きながらイメージを膨らませ、舞台の大きさ・設備などを加味して50分の1に縮尺された道具帳(舞台装置の立面図)を描き上げるのが、舞台装置家の仕事だ。そして、その道具帳にもとづき、大道具スタッフらによって舞台装置は完成される。

「必殺仕事人シリーズ」の道具帳。『舞台道具帳』(たる出版/竹内志朗著)より。

「(舞台の)芝居が好きやからやれてますけど、こんな割が悪い商売はあれしまへんわ」と謙そんぎみに話すのは、この道60年の竹内志朗さん。これまで手がけた道具帳は5万枚をくだらない。言葉にするのはたやすいが、その細かな手書きの絵を実際目にすれば、この数字の偉大さに戸惑いすら感じてしまう。さらに驚かされるのは、この世界へ飛び込んで以来60年間、休暇らしい休暇は取っていないという、そのライフスタイル。

「そもそも休むという発想が僕には無いんです。休んだらその分、絵が下手になるような気がして」と語る、1933年生まれの舞台装置家は、まるで今が全盛期とばかりに24時間フル稼働で仕事と向き合う。

「昨日、マッサージしに行ったんですけど、やってもらっている間に今度する芝居の舞台装置を二つ考えつきました。あとは描くだけですから、9割がたできたようなもんです」と屈託なく話すその表情には若さがみなぎる。大ベテランになった今日においても、寝る間も惜しんで舞台道具帳を書き続けるは、根っからの芝居好きだという理由にほかならない。

若い芽が育たないことへの焦燥感

現在、大阪には約40人の舞台装置家がいるがそのほとんどは、新歌舞伎座や松竹座のような商業劇場ではなく、小劇場で活動する舞台装置家である。

「小劇場では、自分の芸術性を追求できるかも知れませんが職業としては成立しません。商業劇場では食べてはいけるんですけど、決めごとが多く好き勝手なことができませんから芸術家志向の人には務まりません。僕らがやっていることは職人仕事ですから」。大阪で劇場公演される商業演劇の9割を東京の舞台装置家が手がけ、残りの1割を竹内さんら数人の大阪在住者でまかなうというのが現状。東京に比べ、師弟制度のない大阪ではシステム的に後継者が育ちにくく、制約が多く昔気質なこの世界に“今どきの若者”は馴染めない。

竹内さんは以前、専門学校で舞台装置の講師をし、後進の育成に尽力したこともあった。しかし、やっとの思いで芝居の世界に送り込んだ生徒が「厳しいから」と、いとも簡単にやめてゆくのを目の当たりにして、講師という席を退いた。「僕の性分なんでしょうね、教え子には就職まで面倒を見てやりたいんです。でも簡単にやめられたら……就職先からは僕が責められますから(笑)」と冗談を交え陽気に語るが、大阪での後継者不足を危惧している様子は容易に窺い知れる。

自分を一人前にしてくれた「中座」

“頼まれたら断れない性格”だと自己分析をする竹内さん。その言葉が示すように大小関わらず、これまであらゆる舞台装置に挑んできた。必殺シリーズ、演歌歌手の座長公演はもとより、吉本新喜劇、ブロードウェーミュージカル、ニューハーフのレビュー、毛皮のファッションショー、施設のオープンニングイベント等々、数え上げれば切りがない。“昭和の喜劇王”藤山寛美の中座での葬儀の舞台装置も手がけた。「舞台全体を藤の花で埋め尽くしました。——不思議なことですが、そのとき描いた道具帳も舞台風景を撮った写真もいっさい残ってないんです」としみじみ語る。竹内さんにとって、道頓堀にあった中座は憧れの劇場であり登竜門でもあった。舞台装置家としての礎を築き、松竹新喜劇・藤山寛美20年連続公演の舞台装置を手がけながら成熟していった。

中座は戦中に外観の一部を残して焼失。戦後、木材を寄せ集めてにわかに復興した劇場だけに舞台の作り手のことはあまり考慮されておらず、他の劇場とは比べ物にならないくらい舞台装置を組むのが難しかった。しかし、そのお陰で実力は確実に身についていった。師匠のいない竹内さんにとって、中座は厳しい師匠のような存在だったのだろう。2002年の中座焼失は、竹内さんにとって大きなショックであり、2年間、劇場の前を通ることも道頓堀界隈に行くことさえもできなかった。

「建築基準をまったく無視した、あんな無茶苦茶な内装は文化財ものです。あんな劇場には二度とお目にかかれません」。これが中座に対する竹内さんの最高のほめ言葉なのだ。

一日最低150枚は書いた番組テロップ

舞台装置と並行して、テレビ番組や映画のタイトルやロゴ、テロップなどの“手書き文字”の仕事もやってきた。おそらく、日本国民ならスクリーンやブラウン管を通して竹内さんの手書き文字を、一度や二度はきっと目にしているはず。

画面に一度に映し出される文字を1枚として、これまでに推定220万枚は書いたという。この数字は、50年間一日も休まずに一日平均120枚書いたとしても及ばない。「一日最低150枚は書いていたと思います。1000枚書いた日もありました」とあっけらかんと話すところは、尊敬を通り越して呆れるほかない。

「時代とともにテレビの報道はコンピュータに移行し、手書きテロップは徐々に無くなっていきました。忙しかった最後の記憶は阪神大震災やったと思います」。今年、竹内さんは手書き文字をテーマに、その時代のテレビや映画の裏側を語る本を出版する。「“手書き文字”という仕事がかつてあったことを知ってもらえたら幸いです」。

呆れるほどの芝居好き

道具帳を描きはじめたら食事をすることすら忘れて没頭してしまう。気づいたら夜が明けていたというのも珍しくない。10年前に自分が描いた道具帳を目にすると、「絵が下手くそで」と恥ずかしくなるという。76歳になった今でも、竹内さんの向上心は尽きない。

「役者が物語の役になりきって生活できる、そんな舞台装置を手がけたいといつも考えています」。台本を熟読し、登場人物の人物像を自分自身で事細かに設定して、頭の中で何度も何度も繰り返し芝居をさせる。舞台装置の存在すら気に留めないほど、役者は演技に、観客は役者の演技に陶酔できる、そんな「舞台道具帳」こそ舞台装置家・竹内志朗の理想なのだ。

四六時中、注文を受けた舞台装置のことを考えているにも関わらず、趣味の演劇鑑賞は欠かさない。「明日、『十二夜』(シェークスピアの喜劇を翻案した蜷川作品)の芝居を観に行くんで、ワクワクしてますねん」。呆れるほどの芝居好きの舞台装置家は、理想の道具帳を描くために、今、この瞬間も考えを巡らせている。

公開日:2009年07月23日(木)

取材・文:合同会社ライトスタッフ 北村 盛康氏

取材班:株式会社ファイコム 浅野 由裕氏